エンゲージメント向上と離職率低減を目指す、創業100年老舗タクシー会社の挑戦:国際自動車株式会社のラフールサーベイ活用事例

- 活用法

-

- 職工員の離職率増加という課題に対し、各部署の現状を客観的かつ多角的に把握

- サーベイ結果をもとに個別キャリア面談の実施

- 部署別、属性別の詳細分析と他社比較により組織の強み・弱みを明確化

- 効果・対策

-

- 評価面談不足の課題発見から評価フィードバックの仕組み・フローを改善

- 「福利厚生や制度がわかりにくい」という声に対し、制度理解促進を実行

- 回答率を向上するため、管理者向けにサーベイ説明会を実施

タクシー業界大手の国際自動車株式会社さま、通称「km」は、1920年に創業されたタクシー・ハイヤー会社で、東京都を中心に広範な交通サービスを提供しています。約7,600名の社員を擁する企業グループで、主な事業内容として、タクシー事業、ハイヤー事業、バス事業、その他、交通関連の多様なサービスを展開しています。

職行員(内勤社員)の離職率が増加傾向にあった2022年を経て、2023年度のグループ方針「社員第一主義」の一環として、人事課で「エンゲージメントの向上により、離職率を前年より削減する」という計画をたて、離職率の課題解決、エンゲージメント向上を目的に「ラフールサーベイ」を導入しました。

人事部 人事課 マネージャー 永原さま、 同部課 西村さまに、導入の背景、活用方法・成果についてお話を伺いました。

初のツール導入において重視した「使いやすさ・分析力・サポート体制」

「ラフールサーベイ」導入の背景について教えてください

西村さま:

当社ではタクシー、ハイヤー、バス部門の乗務員と職工員(事務職員、整備職員など)を合わせて約7,600名が在籍しています。その中でも職工員(内勤職員)の離職率が増加傾向にあることが大きな課題でした。

2023年度のグループ方針として「社員第一主義」が掲げられており、その一環として人事課では「エンゲージメントの向上により、離職率を前年より低減する」という計画を立て、エンゲージメントの可視化・分析および組織改善のための施策立案を行うこととなりました。

そして、まずは各部署の現状を正しく知ることが必要不可欠と考え、エンゲージメントの調査および分析が可能なツールの選定を行うことにしました。

それ以前は、法定のストレスチェックは実施していましたが、エンゲージメントサーベイや従業員満足度調査などは実施したことがなく、今回が当社として初めてのエンゲージメントサーベイツールの導入となりました。

では、「ラフールサーベイ」を選ばれるまでのプロセスを教えてください

西村さま:

エンゲージメントサーベイを中心に「ラフールサーベイ」を含めて計3社のツールを比較検討しました。

WEBから情報収集し、目に止まったサービスの資料を問い合わせ、その中から3社と面談、機能の詳細をご提案いただき、無料トライアルを実施する運びとなりました。トライアル時には、以下の3点を重点的に確認しました。

1:ツールの使いやすさ

分析画面やアウトプットが見やすく、直感的な操作性があるかどうか。管理者である人事課職員だけでなく、回答者である社員にとっても使いやすいかどうか。

2:分析機能

画面上で部署別や項目別で分析結果がどのように表記されるのか、特に視覚的に理解しやすいかどうか。

3:サポート体制

操作や不具合に関する問合せ対応体制、分析結果のフィードバックレポートの作成から内容の解説までのサポート範囲、フィードバックレポート作成における担当者の業務負担がどの程度になるか。

機能面の良さと手厚いサポート体制が導入の後押しに

「ラフールサーベイ」を導入された決め手はなんだったのでしょうか?

西村さま:

最終的な決め手としては、客観的かつ多角的な視点で深い分析ができること、回答者の心理的安全性が守られるシステム設計であること、そして担当者の業務負担にならない機能およびサポート体制があることを重視しました。

分析結果の数値の読み解きはユーザー側が行うサービスが多いという印象の中、「ラフールサーベイ」は画面上で大まかな傾向がわかり、レポートが作成されるまでにある程度内容を把握できる点が非常に優れていると感じました。

無料トライアルの中で上記を確認させていただき、最終的に機能とサポート体制、特にこの2点に魅力を感じ、「ラフールサーベイ」を採用することを決めました。

1:機能面

「ラフールサーベイ」は、画面のデザイン、アウトプットがとてもわかりやすく、直感的な操作性があることが大きなポイントでした。

特に、分析一覧結果を全体、部署ごと、項目ごと(年代や男女、入社年月別)に細かく見られる機能が、私たちが描いていたイメージと合致しました。

また、点数だけではなく、導入企業2,200社と比較した際の偏差値表記、業界比較、良い点、課題点の項目抽出など、自動レコメンド機能など、様々な切り口での分析、その後の対策がしやすそうな点が魅力的でした。

さらに、未受診者のみへの再通知が可能である点も、回答率向上のために重要な機能だと考え、加点ポイントでした。

他社ツールと比較して、設問の内容や数にも差がありました。例えばA社の場合、設問数の上限は10問のみと少なく、定点観測機能のみのため深い分析結果が得られませんでした。

私たちは客観的かつ多角的な視点で深い分析ができるツールを求めていましたので、エンゲージメント項目だけではなく、心身の健康状態や人間関係、職場環鏡、離職/ハラスメントリスクなど、包括的なデータから分析できることも決め手となりました。

2:サポート体制

営業担当の方、導入後にフォローいただけるカスタマーサクセス/サポート担当の方の対応が迅速かつ丁寧だったことも決め手です。

特に印象的だったのは、フィードバックレポートのレイアウトについて相談した時のことです。正直、レポートに関してはラフールさまより、他社さまのサービスの方が私たちのイメージと近かったんです。(笑)

他社さまのレポートに寄せられないか。とお願いしたところ、当社の要望が加味された理想的なレポート案を提示いただきました。

当時、人事課では給与計算の業務負担が大きかったので、単に調査・分析をしてくれるだけでなく、その深掘りまでサポートしてもらえるツールを求めていました。

また、将来私が担当を離れた時でも、誰が担当になっても一定の客観性を持って分析結果を出せることが重要だと考えていたので、状況や要望に親身に寄り添っていただけたことは大変心強かったです。

-1024x682.jpg)

キャリア面談や評価フィードバックのフロー改善など、結果をもとにした根拠ある施策立案が可能に

具体的に、ディープサーベイをどのように活用されていますか?

永原さま:

ディープサーベイの結果をもとに、人事担当者が各現場へ赴き、個別のキャリア面談を実施しています。

現在のキャリアに対する考えや不安・困りごとについてヒアリングしながら、同時にサーベイで浮かび上がった不安や不満を感じている部分などについて深掘りし、その場で払拭するとともに、異動・配属や人事施策の立案時の参考にもしています。

この取り組みは部分的にしかまだ進めていませんが、今後はもっと多くの社員と面談を行い、組織全体の課題解決につなげたいと考えています。

導入・運用後の変化や気づきについて教えてください

永原さま:

ディープサーベイを実施して最も大きな発見の一つが、評価フィードバックの不足でした。

サーベイ結果で表面化した「所属長から職員への人事評価制度が分かりづらい(人事評価の内容のフィードバック面談がされていない)」という課題は、私たちにとって驚きでした。人事部からはずっと上司から部下へのフィードバックを徹底するよう言い続けてきたのですが、実際には十分に行われていないことが判明したのです。

この課題に対応するため、評価面談のフローを見直しました。

評価システムに「フィードバック実施確認」の項目を追加し、被評価者が「いつ、どこで、どれくらい(時間)のフィードバックを受けた」か入力できるようにしました。また、管理者を集めてフィードバックのやり方に関する研修も実施しました。

この改善により、評価フィードバックの実施状況が可視化され、人事課から各部署への進捗管理がスムーズになりました。

また、サーベイの結果で「福利厚生や制度についてわかりにくい」という声も多かったため、社内制度をまとめたガイドブックの作成も進めています。当社には30以上の人事関連規定があり、どこになにが書いてあるのか社員がわかりづらい状況だったので、この改善も重要だと考えています。

「エンゲージメント」を正しく認識し、サーベイを実施する意図・意義を浸透させる

導入後の運用・活用促進の工夫されたこと、苦労したことがあれば教えてください

西村さま:

工夫した点として、回答における心理的安全性の確保に特に注力しました。管理者から社員へ誤った認識のまま説明されると、回答率が下がる懸念がありました。サーベイ実施前に管理者へ導入の目的や注意点を周知することで、各部署の社員が安心して回答できる体制づくりに尽力しました。

そもそもの前提として「エンゲージメント」という言葉が社内ではあまり馴染みの無い用語でした。そこで、社員に正しく意味を伝えてスムーズに理解してもらうため、オンライン(Teams)で管理者(各部署の所属長)向けの導入説明会を実施しました。

管理職の方には『エンゲージメントとは何か』から丁寧に説明し、このサーベイは個人の評価に繋がるものではなく、結果が良くても悪くても何も影響がないこと、そして部下に対して結果について追及するようなことは絶対にしないよう伝えました。

苦労した点としては、実施後の結果の取り扱いには非常に気を使いました。当社の組織文化や管理者の性格によっては、回答した社員の特定を試みるような『犯人探し』が起きる可能性を懸念し、ひとまず分析結果は人事課と担当役員の中だけで共有することにしました。

また、どうしても回答者の特定につながりかねない少人数の部署については特に注意を払いました。回答者の心理的安全性を守ることが最優先だと考え、結果は原則非公開としています。

今後の目標、展望についてお聞かせください

永原さま:

今後も継続的に「ラフールサーベイ」を実施し、組織の変化を丁寧に追っていきたいと考えています。ただ、結果の開示範囲や方法については、どのようにしていくかまだ検討中です。管理職にどこまで情報を共有するか、また外部のサポートを利用してフィードバックを行うかなど、様々な選択肢を模索しています。

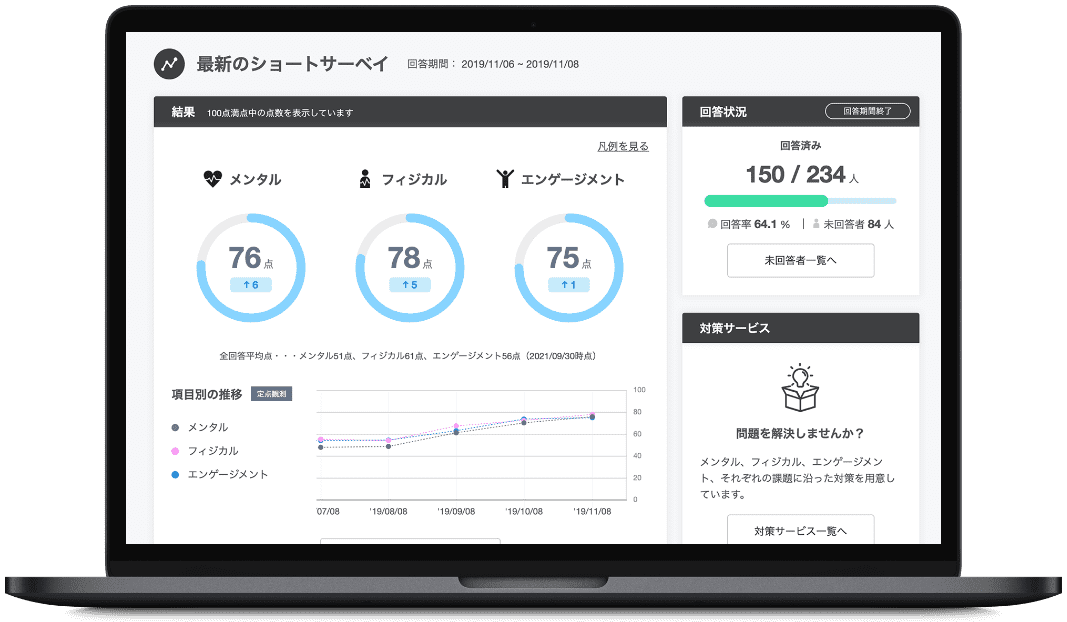

将来的には、ショートサーベイなどを活用した定点観測も検討したいと考えています。「ラフールサーベイ」を通じて得られた結果や見解を継続的に活用し、職工員の離職率低減と組織文化の改善につなげていきたいと思います。