データを活用した自律型組織への変革:株式会社ブラウブリッツ秋田のラフールサーベイ導入事例

- 導入の背景

-

- J1昇格と売上拡大を目指す中で、少数精鋭組織のパフォーマンス最大化が求められた

- 既存ツールでは専門家サポートが乏しく、活用に限界があった

- 個人へのフォローや組織課題の全体把握が難しく、属人化や連携不全が課題となっていた

- 気付き・変化

-

- サーベイ結果により組織課題がデータで可視化され、改善の優先順位が明確になった

- 社員の価値観の違いを前提とした関わり方が可能になり、連携が円滑に

- レポートによる情報共有で共通認識がとれるようになった

株式会社ブラウブリッツ秋田さまは、秋田県をホームタウンとするJ2リーグ※所属のプロサッカークラブ「ブラウブリッツ秋田」を運営する企業です。2014年のJリーグ参入、発足当初から地域に根ざしたクラブ運営を行い、2020年にはJ2への昇格を果たしました。現在は約20名の少数精鋭でチーム運営から興行、スポンサー営業、グッズ販売まで幅広い事業を展開しています。

※ 明治安田J2リーグ 2025年シーズン

J1昇格という明確な目標に向けて、売上規模を現在の10億円から15億、20億円へと拡大させるためには、組織体制の強化が不可欠でした。限られた人員で最大のパフォーマンスを発揮し、一人ひとりのモチベーション向上、生産性を高めることを目的に「ラフールサーベイ」を導入しました。

今回は、同社のコーポレートグループ 外山さま、奥出さまに、「ラフールサーベイ」導入の背景や決め手、活用状況、今後の展望についてお話を伺いました。

事業成長に向けた組織強化の必要性と、既存ツールの限界

「ラフールサーベイ」導入の背景について教えてください

外山さま:

我々が運営する「ブラウブリッツ秋田」がJ2に昇格してから、スポンサー企業様からの期待値が非常に高まってきました。地域の皆様に応援いただく中で、結果を求められることも事実です。J1を目指すにあたって、売上規模も現在の10億円から、15億、20億円と拡大していかなければならない。そんな中で、約20名という限られた人数で運営している私たちにとって、組織の体制強化は急務でした。

一人ひとりのパフォーマンスを上げていくこと、そして改善が必要な部分をしっかりキャッチアップしてフォローすることで、次のステップに向かいやすい状況を作っていきたいと考えていました。J1昇格という明確な目標は、単にサッカーの成績だけでなく、ビジネス面でも大きな成長を求められる挑戦です。少数精鋭だからこそ、一人のパフォーマンスが組織全体に与える影響は大きく、根底となる従業員のコンディション管理は組織の生命線とも言える重要な課題です。

ラフールサーベイ導入前は、別のサーベイツールを1年間ほど利用していました。しかし、運用していく中でいくつかの課題が浮き彫りになってきました。

まず、私たちにとって最も大きな課題は、専門家のサポート不足でした。導入当初は設定や管理画面の見方に関するレクチャーがありましたが、それ以降はサポートがない状態でした。サーベイを実施して数値は可視化できても、「これってどうなんだろう」と悩むことが多く、結果をどう活用していいか分からない状況に陥っていました。

また、プロスポーツクラブという特殊な環境で働く社員たちの、独自の課題や価値観を深掘りすることができず、既存の設問からオリジナル項目などの追加を検討していました。しかし当時の利用ツールだと、実現したいことへの物足りなさを感じ、契約更新のタイミングで新しいツールを探すことにしました。

ツール運用において、組織として感じていた課題はありますか?

奥出さま:

個人へのフォローアップの難しさという問題を抱えていました。サーベイ結果から個人のコンディションの変化は把握できても、実際にどのようにフォローアップすればよいか、そのノウハウがありませんでした。

約20名という少人数だからこそ、一人ひとりの従業員を大切にしたいという思いはあっても、見落としや対応の遅れが生じる可能性を常に危惧していました。誰かを置いてきぼりにしてしまうことは、社内の不公平感につながり、それが深い問題に発展することを避けたいと考えていました。

併せて、組織全体の課題が見えづらい状況でもありました。前サービスは個人のコンディション把握には優れていましたが、組織全体の課題を俯瞰的に捉えることが難しい構造でした。

私たちのような少人数組織では、一人ひとりが一業務を担当する属人的な体制になりがちです。そのため、部門間の連携がうまくいかないケースも多く、組織としての一体感を醸成することが課題でした。しかし、その根本的な原因がどこにあるのか、データから読み取ることができませんでした。個々の力を最大限に引き出しながらチームとしての総合力を高めることが不可欠でしたが、そのための道筋が見えない状況でした。

組織と個人の両観点からアプローチ、改善ができる

「ラフールサーベイ」を導入された決め手はなんだったのでしょうか?

奥出さま:

「ラフールサーベイ」を含め、計3社のサービスで比較検討をしました。その中で最終的に「ラフールサーベイ」を選んだ理由は、少数精鋭組織が抱える特有の課題を解決し、理想の組織像を実現できる可能性を感じたからです。理由は3点です、

1:プロダクトの安心感

最も印象的だったのは、プロダクトの開発背景、設問の安心感です。専門家や大学をはじめとした産学連携でのサービスであること、単なる設問や数値の羅列ではなく、心理や行動原理に基づいた分析ができることで、表面的な問題だけでなく、その背景にある真の課題を発見できると期待しました。

これは、少数精鋭だからこそ一人ひとりの心理状態が組織全体に与える影響が大きい私たちにとって、極めて重要なポイントでした。

2:アフターフォローの手厚さ

継続的な専門家サポートの充実も決め手の一つでした。サーベイ後のフィードバック、結果の見方だったり、そういったことのサポートがある点は我々が求めていた点でした。

3:社員が個人で利用できるセルフケア機能

セルフケア機能による個人への直接的なアプローチも重要なポイントでした。自身で次のアクションを起こせるような動線が引かれているのは、安心感につながりました。

管理側がすべてをカバーすることは現実的に困難です。しかし、「ラフールサーベイ」なら社員自身が主体的に改善アクションを取れる環境が整っており、組織と個人の両観点から改善を促せると感じました。

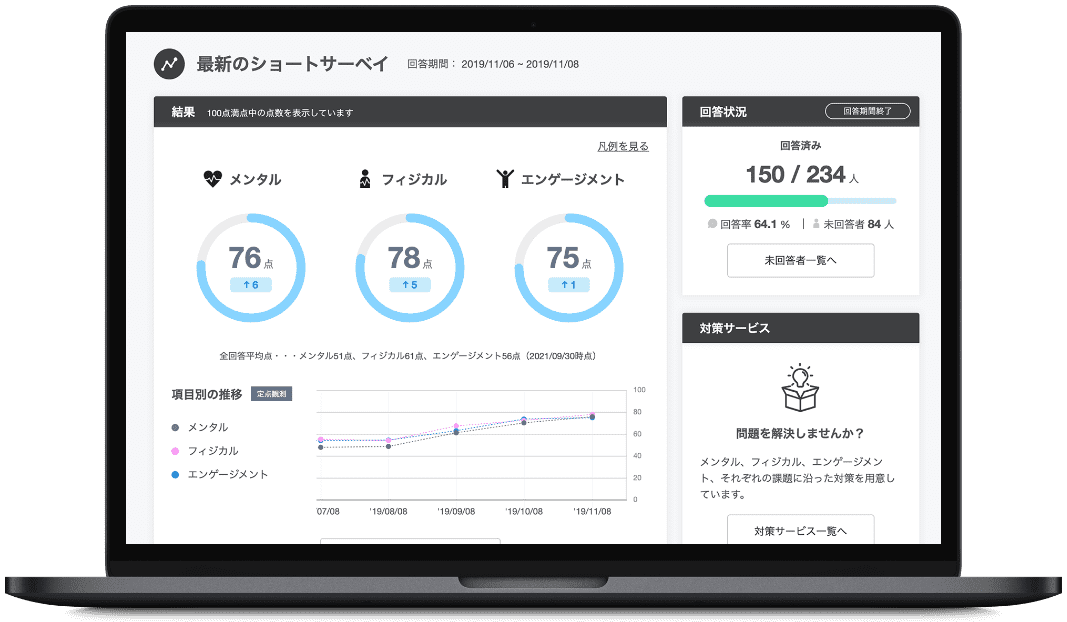

ショートサーベイとディープサーベイを使い分けることで、日常的な個人のコンディション管理と、組織全体の深い分析の両方が可能になることも大きな決め手の一つでしたね。個人の力を最大化しながら、組織としての一体感も醸成する必要があります。「ラフールサーベイ」は、その両方を実現できるツールだと確信しました。

スムーズな切り替えを実現した社内コミュニケーション

ツールの切り替えにあたって、社内への説明など工夫したことはありますか?

奥出さま:

前サービスから切り替える際、社員への説明には特に注意を払いました。全体共有の場で、新しいサービスへの切り替え意図、今までになかったセルフケアコンテンツの活用方法を丁寧に説明しました。

ディープサーベイについては、「正直、ボリュームは大きいです」と事前に伝えた上で、その分得られる価値についても説明しました。個人の価値観や、会社の方針とのギャップなど、今まで見えなかった深い洞察が得られることを強調し、半期に一度の実施であれば協力してもらえるよう理解を求めました。

すでに1年間サーベイを実施していた土壌があったため、社員もサーベイに回答すること自体には慣れていました。むしろ、より深い分析ができることへの期待感の方が大きく、設問数の多さはデメリットではなくメリットとして捉えられました。

俯瞰して見えた組織の状況から、施策の優先順位づけがしやすくなった

導入間もないですが、変化や気づきはありますでしょうか?

外山さま:

導入から3ヶ月※ という短期間ながら、すでに様々な変化が現れ始めています。データに基づいた組織運営への第一歩を踏み出し、これまで感覚的に捉えていた課題が明確な形で可視化されるようになりました。

※ 2025年7月時点

まず最も大きな変化は、データの可視化による課題の明確化です。全体を俯瞰して見た時に、どの部分により多くの課題を抱えているのか、どこに負担や不満が生じやすくなっているのかが、データとして明確に表れるようになりました。

全体を通してフォーカスをここに当てて、その部分を切り取った時にこういうふうに見える、というように、毎回課題を見つけて改善していける状況になってきています。この可視化により、感覚的な判断ではなく、データに基づいた優先順位付けが可能になり、限られたリソースを最も効果的に配分できるようになりました。

また、社内レポートの作成による情報共有の促進も大きな成果の一つです。サーベイ結果を基に、独自の社内共有レポートを作成する取り組みが始まり、フィードバックを参考にしながら、管理職向け、そして全社員向けの分かりやすいレポートを作成しています。

さらに、価値観の違いを踏まえた関わり方の改善も進んでいます。

業務に対してもそうですし、価値観的なところも加味して、関わり方の部分に私たちが介入することで、みんなの働きやすい環境作りに貢献できればと思っています。ディープサーベイの結果から、社員一人ひとりの価値観や仕事に対する考え方の違いが明確になり、これまで「なぜうまく連携できないのか」と悩んでいた問題の多くが、価値観の違いに起因していることが分かってきました。

次回のディープサーベイは役員も実施予定のため、経営と現場のギャップ把握・改善にも着手していきます。経営陣と社員の温度差がどこにあるのか、何が結果を出すために足りないのかが見えてくると期待しています。経営層も含めた全社的なサーベイを実施することで、トップと現場の認識のズレを可視化し、より一体感のある組織をつくっていきたいですね。

今後の目標、展望についてお聞かせください

外山さま:

我々が目指す組織像は、フラットで自律型の組織です。「ラフールサーベイ」を使ってみて、まさにそれが将来実現できるかもしれないと感じています。

上司からの管理や指示がなくても、社員一人ひとりが自律的に動き、自然に連携できる組織です。「ラフールサーベイ」で得られるデータと専門家のサポートを活用することで、社員自身が自分の状態を認識し、必要なアクションを取れる。また、お互いの価値観や状況を理解した上で、効果的に協力し合える。そんな組織文化の醸成を目指しています。

「マネジメントがいらない組織」とは、決して放任主義ではありません。むしろ、データに基づいた相互理解と、専門家のサポートによる科学的なアプローチによって、従来のトップダウン型のマネジメントを超えた、新しい組織運営の形です。少数精鋭だからこそ実現可能な、一人ひとりが主体的に組織に貢献する理想の姿です。

今後は、サーベイデータを経営判断により積極的に活用していく予定です。例えば、新たな施策を実施する際の効果測定や、組織変更の影響分析など、あらゆる意思決定の場面でデータを参照する文化を根付かせていきます。

良い点はもちろん、常に課題を見つけて改善していけるような状況にもっていく。そういったことができるのが、「ラフールサーベイ」の価値だと感じています。