「社員が指示待ちばかりで主体性がない」「なかなか自律的に動いてくれない」

多くの人事・採用担当者がこのような悩みを抱えているのではないでしょうか。

ビジネス環境が急速に変化する中で、ただ指示を待ち業務をこなすだけの社員では企業成長を支えられません。

必要とされているのは、自ら課題を見つけ出し主体的に行動する「自走できる社員」です。

自走型の社員は問題解決力や当事者意識、学習意欲を兼ね備えており、組織全体の生産性やイノベーションを推進します。

本記事では「自走とは何か」を解説し、自走型人材の特徴、育成法、採用での見極めポイントまで人事担当者が実務で活かせるノウハウを詳しく紹介します。

自走とは?

「自走」とは、上司からの指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ解決に向けて主体的に行動することを指します。

指示通りにタスクをこなす「指示待ち社員」とは根本的に異なり、変化の激しい現代ビジネスでは欠かせない力です。

自走できる社員が増えると上司は細かな進捗管理から解放され、組織は柔軟かつスピーディーに動けるようになります。

持続的な成長やイノベーションを生み出すために、企業全体で「自走」を育むことが不可欠です。

自走できる人材とは?

自走できる人材とは、単に指示通りに動くのではなく、自身の役割を深く理解して主体的なアクションを起こせる社員のことです。

与えられたタスクの背景にある目的やゴールを深く理解しているため、困難に直面しても自力で乗り越えようとします。

例えば顧客からの問い合わせがあった際、単に回答するだけでなく「なぜこの問題が発生したのか?」を掘り下げ、根本的な解決策を提案するといった行動がこれに当たります。

自走できる社員は、常に「なぜだろう?」「もっと良い方法はないか?」と問いかけ、強い当事者意識と責任感を持っています。

これにより、上司は細かな進捗管理から解放され、より重要なマネジメント業務に集中できます。

自走できる組織とは?

自走できる組織とは、社員一人ひとりが自律的に考え、行動できる文化と仕組みが整った組織のことです。

トップダウンの指示だけでなく、現場のメンバーが自ら声を上げて改善提案を行い、迅速に実行できる環境があります。

このような組織では、社員は失敗を恐れずに挑戦することができるため、互いに協力しながら目標達成に向けて進んでいくことができます。

明確なビジョンと目標が共有されており、社員の自律的な行動が正当に評価される仕組みが、組織全体の成長を力強く後押しします。

自走できる組織は、変化に柔軟に対応できるだけでなく、従業員のエンゲージメント(貢献意欲)やモチベーションの向上にも繋がり、結果として企業の競争力を高めることになります。

ビジネスシーンで自走が注目されている背景

日本のビジネス環境は、大きな構造的変化の真っただ中にあります。中でも、最も深刻な課題の一つが少子高齢化に伴う労働力人口の減少です。

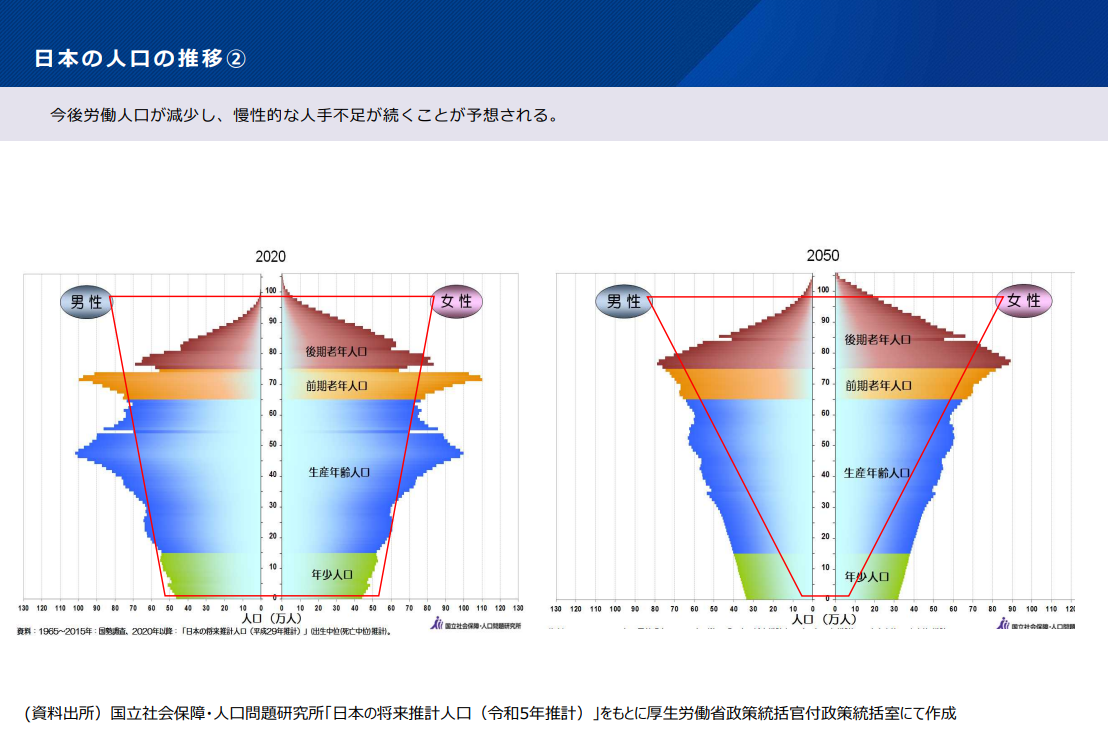

厚生労働省の資料「日本の人口の推移②」を見ると、総人口が減少しているだけでなく、特に労働力の中核を担う生産年齢人口が大幅に減少していくことが明確にわかります。

2020年と比較すると2050年には生産年齢人口の割合が大きく縮小し、今後も恒常的な人手不足が続くことが予想されます。

働き手が減っていく状況で、企業が持続的に成長し競争力を維持するためには、従来の「人海戦術」や「トップダウンの指示」に依存する働き方では限界があります。

こうした背景から、社員一人ひとりが指示を待つのではなく、自ら考えて行動する「自走」が不可欠となりました。

一人ひとりの生産性を高め、限られたリソースで最大の成果を生み出すことが企業にとって重要な課題となっているのです。

自走は単なる個人のスキルアップに留まらず、日本経済全体の課題を解決する鍵として、今最も注目されています。

自走できる社員の3つの特徴

「自走できる社員」とは、どのような行動や思考パターンを持っているのでしょうか。

彼らが持つ共通の要素を理解することは、採用活動における見極めや社員の育成プログラムを構築する上で不可欠です。

ここでは、自走できる人材に共通する3つの特徴を解説します。

1. 高い問題解決能力

自走できる社員は単に目の前の問題を解決するだけでなく、その原因を深く掘り下げて本質的な解決策を導き出すことができます。

彼らはまず現状を客観的に分析し「なぜこの問題が起きたのか?」「どうすればより効率的に進められるか?」といった疑問を常に持ち続けます。

そして、論理的思考力を駆使して最適な解決策を立案し、自ら実行に移します。

これにより同じ問題が再発するのを防ぐだけでなく、業務全体の改善にも貢献します。

指示された範囲を超えて自ら課題を設定し、解決する能力は企業の持続的な成長に必須事項だといえます。

2.強い当事者意識と責任感

自走できる社員は与えられた仕事を「自分ごと」として捉え、強い当事者意識と責任感を持って取り組みます。

彼らは単なる「作業」としてタスクをこなすのではなく、その仕事が会社全体の目標にどう繋がるかを理解しています。

そのため、困難な状況に直面しても他人のせいにしたり、途中で投げ出したりすることはありません。

最後まで自身の役割を全うしようとする強い意志を持ち、周囲を巻き込みながらも、粘り強くゴールを目指します。

このオーナーシップはチーム全体の士気を高め、組織全体に良い影響を与えます。

3. 好奇心と学習意欲

自走できる社員は、常に新しい知識やスキルを積極的に吸収しようとする高い学習意欲を持っています。

彼らは自分の専門分野だけでなく、関連する業界の動向や技術トレンドにも強い好奇心を抱き、自主的な情報収集を怠りません。

得た知識を単なるインプットで終わらせず日々の業務に応用することで、自身のスキルを継続的にアップデートします。

このような学びの姿勢は新たなアイデアやイノベーションの創出につながり、変化の激しいビジネス環境において、企業が競争力を保つための重要な要素となります。

自走を阻害する3つの要因と解決策

社員の自走力を育むには、まずその成長を妨げる要因を特定し、取り除くことが重要です。

ここでは、多くの企業で見られる3つの阻害要因と、その解決策を解説します。

過度なマイクロマネジメント

・課題

上司が業務に過剰に介入し細かく指示を出し続けると、社員は「考えるより言われたことだけをやればいい」と受け身になります。

その結果、主体性や問題解決力は育たず、上司も部下も疲弊してしまいます。

・解決策

上司は権限委譲を意識し、部下に裁量を持たせることが重要です。

また最終的な目標だけを共有し、プロセスは部下自身に任せる目標管理(MBO)を導入することも有効です。

社員との間に信頼関係を築き、「任せる」ことで自走の機会を与えましょう。

失敗を許さない組織文化

・課題

失敗やミスに対して過度に厳しい罰則や非難がある組織では、社員は新しいことに挑戦するのを恐れるようになります。

結果として現状維持を優先し、指示されたことだけを正確にこなす「指示待ち」の状態に陥り、イノベーションも生まれません。

・解決策

必要なのは「心理的安全性」の確保です。

失敗を責めるのではなく「原因をどう次に活かすか」をチームで考える文化を作りましょう。

成果だけでなく挑戦のプロセスも評価する仕組みを導入すれば、社員は安心して挑戦でき、結果的に組織全体の学習速度が上がります。

不透明な評価基準

・課題

自律的な行動や指示外の業務で成果を出しても、それが評価に結びつかない場合、社員のモチベーションは低下します。

頑張っても報われないと感じれば「言われたことだけをやろう」という考えになり、自走する意欲を失ってしまいます。

・解決策

評価制度を見直し、成果だけでなく自律的な取り組みを評価に組み込みましょう。

例えばコンピテンシー評価を活用し、業務改善の提案や学習意欲、チームへの貢献などを評価項目に加えると効果的です。

「主体的に動けばきちんと評価される」という安心感が、自走する動機を生み出します。

参考:コンピテンシー評価とは?サンプルシートや書き方など具体例と合わせて解説! – Well-Being Workers

自走できる社員を育てるための具体的な施策

社員の自走力は、個人の資質だけでなく、それを育む企業の環境によって大きく左右されます。

ここでは組織として自走できる社員を増やすために、企業側が主導して取り組むべき具体的な施策を解説します。

明確なビジョンと目標の共有

社員が「何のために働くのか」「会社がどこに向かっているのか」を理解していなければ、自律的な行動は生まれません。

会社のビジョンや中期・長期目標を定期的に共有し、社員が自身の仕事と会社の成長を紐づけて考えられるようにすることが重要です。

例えば、全社ミーティングで経営陣が直接ビジョンを語る、部門やチームの目標が会社の目標にどう貢献するかを明確にするなど、具体的な共有方法を確立しましょう。

これにより社員は与えられたタスクが持つ意味を理解し、当事者意識を高めることができます。

心理的安全性の高い組織文化の醸成

失敗を恐れずに挑戦できる環境がなければ、社員は主体的に行動できません。

心理的安全性とは、チーム内で自分の意見や感情を安心して発言できる状態を指します。

これを醸成するためにはまず、失敗を個人の責任として追及するのではなく「なぜ失敗したのか」「次にどう活かすか」をチーム全体で考える文化を作ることが重要です。

また、上下関係なく自由に意見を交わせる1on1ミーティングや、チームビルディングを定期的に実施することも有効です。

社員が「挑戦して失敗しても大丈夫」と感じられる環境が、自走を促す土壌となります。

参考:「空気」ではなく「状態」で捉える!相互理解から始める「心理的安全性」 – Well-Being Workers

フィードバックと内省の機会の提供

社員の自律性を高めるには単に結果を評価するだけでなく、日々のプロセスや行動に対するフィードバックが必須です。

定期的な1on1ミーティングなどを通じて社員の業務に対する考えや悩みを聞き、適切なアドバイスやサポートを提供しましょう。

この際、単に「こうしなさい」と答えを与えるのではなく「あなたはどうしたい?」「そのために何が必要だと思う?」と問いかけるコーチングの手法を取り入れることで、社員が自ら考え行動する力を引き出します。

また業務の振り返りを通じて、自身の行動を客観的に見つめ直す「内省」の機会を与えることも自律的な成長を促す上で非常に重要です。

自走できる社員を採用するためのポイント

ここでは人事・採用担当者が採用活動を通じて、自走できる人材を見極めるための具体的なポイントを解説します。

面接で自走力を見極める質問例

採用面接は、候補者の自走力を見極める最も重要な機会です。自走力は履歴書や職務経歴書だけでは判断できません。

過去の経験について「指示されて行ったこと」ではなく「自ら考え、行動したこと」を具体的に質問しましょう。

例えば「これまでで最も困難だった仕事は?どのように乗り越えましたか?」と問うことで、問題解決能力や当事者意識を測ることができます。

また「チームの課題を見つけたとき、あなたはどう行動しましたか?」といった質問は、指示を待たずに主体的に動けるかを判断するのに役立ちます。

過去の具体的な行動から、候補者のマインドセットや行動特性を深く掘り下げることが重要です。

スキルよりもマインドセットを重視する

入社後にスキルは身につけられますが、自走しようとするマインドセットは簡単には変わりません。

高度なスキルを持っていても、指示がなければ動けない「指示待ち」人材では、変化の激しいビジネス環境に対応できません。

現時点ではスキルが不足していても、自律性、好奇心、当事者意識といったマインドセットを持った人材は、入社後に自ら学んで成長していく可能性を秘めています。

特にポテンシャル採用においては、このマインドセットこそが成長の鍵となります。

面接や適性検査などを通じて、スキルだけでなく候補者の内面的な資質を重視して評価することで、将来の企業成長を担う人材を見つけ出すことができます。

自走できる社員を増やすためのDX活用法

自走できる社員を育てるには、組織文化の改革だけでなくデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進も欠かせません。

DXツールを効果的に活用することで、社員が自律的に動くための情報や機会を提供できます。ここでは自走を促すための具体的なDX活用法を解説します。

社内情報のオープン化

人材データの見える化

社員の自律的なキャリア形成と、企業側の適切な育成・配置を両立させるには、人材データの見える化が有効です。

タレントマネジメントシステムなどを活用し、社員一人ひとりのスキル、経験、キャリア志向、強み・弱みをデータとして蓄積・可視化しましょう。

これにより社員は自身の成長を客観的に把握し、次の目標を立てやすくなります。

また人事担当者は社員の潜在能力を把握し、新たなプロジェクトへのアサインや、個別の育成プランを立てることで、社員の自走を強力に後押しできます。

学習コンテンツの提供

Eラーニングシステムを導入することで、社員は時間や場所を選ばず自律的にスキルアップに取り組めるようになります。

業務に必要な専門知識から、ロジカルシンキング、マネジメントスキルといった汎用的なスキルまで、多様な学習コンテンツを用意することで社員は自身のキャリアパスに合わせて自由に学ぶことができます。

企業側は社員の学習履歴をデータで追跡し、個々の成長を評価に反映させることで、自律的な学びをさらに促すことができます。

自走できる組織を目指すなら「ラフールサーベイ」

社員の自走を促すには、まず組織の現状を客観的に把握することが重要です。

しかし「社員の心理的安全性がどれくらいあるのか」「何がモチベーションを阻害しているのか」といった見えない課題を把握するのは容易ではありません。

そこで活用したいのが、組織改善ツール「ラフールサーベイ」です。

ラフールサーベイは、社員の心身の健康状態やエンゲージメント(貢献意欲)、人間関係、組織風土などを多角的に可視化します。

これにより、自走を阻害する「心理的安全性の低さ」や「評価基準の不明確さ」といった根本的な原因をデータで特定することが可能になります。

組織の課題を明確にすることで「何から改善すればいいのか」がわかり、効果的な施策を打つことができます。

ラフールサーベイは、社員一人ひとりの状態を把握し、自律的な成長を促すためのデータに基づいた人事戦略を立てる上で、強力なパートナーとなるでしょう。

まとめ

社員の自走は個人の能力向上だけでなく、組織全体の生産性やイノベーションの原動力となります。

その実現には社員の意識改革を求めるだけでなく、心理的安全性のある文化づくりや、公正で納得感のある評価制度といった組織の基盤整備が欠かせません。

自走できる組織への第一歩は現状の課題を正しく把握し、できることから改善を重ねることです。

「社員の主体性をどう引き出すか分からない」「どこから取り組めばいいか迷っている」という場合には、上記に紹介したようなツールやサービスを活用するのも有効です。

自走できる社員を増やすことは短期的な成果以上に、企業の持続的な成長を支える最良の投資となるでしょう。