近年、働き方の多様化や複雑化が進む中で、従業員のメンタルヘルス不調は企業にとって無視できない課題となっています。 「そもそもメンタルヘルスがどうして企業にとって重要なの?」「メンタルヘルス対策をするには、具体的にどんな取り組みが必要なの?」と疑問に感じている人事担当者の方も多いのではないでしょうか? 本記事では、メンタルヘルス対策がなぜ重要なのか、その背景にある社会的な変化や企業にもたらす影響について解説します。さらに、従業員が安心して働ける環境を整えるために、企業が行うべき具体的な取り組みやおすすめのツールもご紹介します。

メンタルヘルスとは?

メンタルヘルスとは精神面における「心の健康」のことを指します。

自分自身の可能性を認識して通常のストレスに対処することができ、生産的な働きをして自身の所属しているコミュニティに貢献できる健全な状態をいいます。

企業においては、社員が企業に適応して心を健康に保った状態でいきいきと仕事ができているか、という意味合いで使われると考えて良いでしょう。

メンタルヘルス不調として代表的なものには、うつ病や適応障害、気分変調症などが挙げられます。

ただし、ストレスを抱えていたり、不安に悩まされていたりと病名の付かない場合も、メンタルヘルス不調に含まれるので注意が必要です。

企業がメンタルヘルス対策に取り組むべき理由

休職や離職の原因に

厚生労働省の「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、過去1年間にメンタルヘルス不調が原因で一か月以上以上休職した労働者、または退職した労働者がいた事業所の割合は13.5%となっています。

参考:令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況

このような背景から、労働安全衛生法の改正で2015年12月より労働者が50人以上いる事業所には1年に1回の「ストレスチェック」が義務化されています。

参考:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等|厚生労働省

該当しない事業場に関しても実施が努力義務となっていますが、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.8%となっており、メンタル不調を訴える労働者が増加傾向にあるなか、社会全体での取り組みはいまだ追いついてはいないといえるでしょう。

企業全体の業績の低下を招く可能性も

上記ではメンタルヘルスによる休職・離職に言及しました。ただ、職場から社員が離れてしまうだけでなく、業績が低下するという問題もあります。

なぜなら、メンタルヘルスの不調は脳の機能の低下をもたらし、集中力や判断力を鈍らせてしまうからです。メンタルヘルス不調に陥った社員が増えてしまうと、企業全体としての機能が低下してしまうことになります。

ただ、メンタルヘルス不調に陥っているかどうかは見た目には分かりません。したがって、企業全体として対策に乗り出すことが大事なのです。

メンタルヘルス対策は予防の観点が重要

メンタルヘルス不調の社員を増やさないためには、予防の観点が重要になります。なぜなら、一度メンタルヘルス不調に陥ると、長期に職場を離れる可能性があるからです。

例えば、長期休業者・離職者が出ると、職場を離れた社員の穴埋めが必要です。そうなると、採用コストが発生したり、他の社員にしわ寄せが行くことになり、企業にとっては大きな負担となります。

まずは、メンタルヘルス不調に陥る社員を出さないように、メンタルヘルス予防に力を入れる必要があるのです。

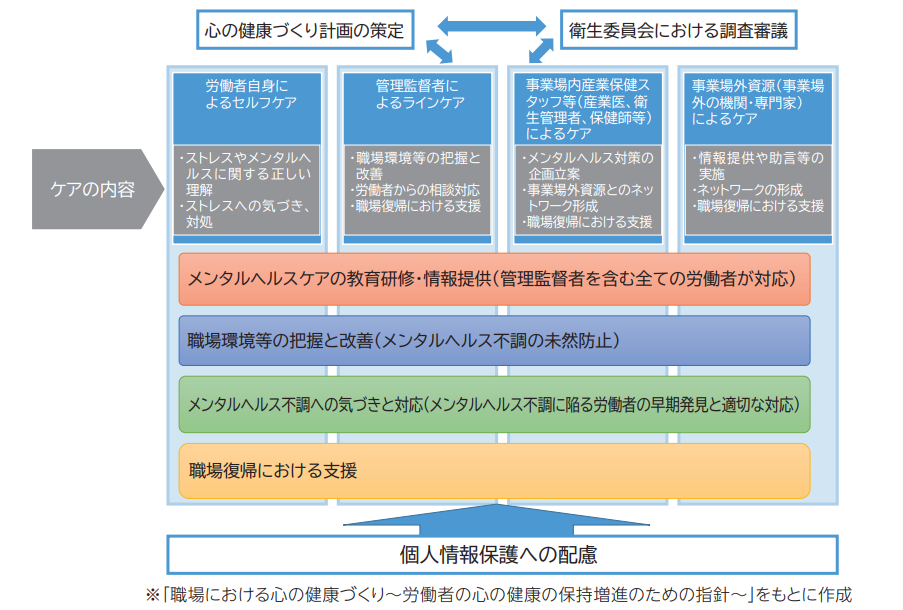

国が推進する4つのメンタルヘルスケアとは?

厚生労働省は、メンタルヘルス対策として以下の4つのメンタルヘルスケアを推進しています。

1.労働者自身によるセルフケア

2.管理監督者によるラインケア

3.事業場内産業保健スタッフ等によるケア

4.事業場外資源によるケア

メンタルヘルスケアを行うにあたり、まずは自分のストレスに気づくことが大切です。どんなことにストレスを抱えているのかなど、気持ちを整理してみましょう。

そのうえで規則正しい生活を送る、マインドフルネスをするなど従業員自身で行うことができるセルフケアを行います。ストレスの対処法を理解し、実行してみましょう。

企業側としては、研修や情報提供を行い、従業員のセルフケアを支援しましょう。ラインケアや産業保険スタッフなどによるケア、事業場外資源によるケアなど、視野を広げてみることも重要です。

メンタルヘルスケアの推進の仕方

従業員のメンタルヘルス不調に気付いて対応し、そして早期対応により深刻化を防ぐことが重要です。

メンタルヘルスケアに関する研修をしたり、企業から従業員に対し、情報提供をおこない、職場環境の把握、改善を図りましょう。

作業環境や方法、労働時間、仕事の質と量、ハラスメントの有無などを改めて見直す必要もあります。

その他、ストレスチェックやサーベイツールを用いることにより、従業員のメンタルヘルス不調に気づき、対応することができます。

メンタルヘルス不調で休業してしまった従業員の職場復帰支援にもしっかりと取り組んでいきましょう。

メンタルヘルス不調を防ぐ3段階の予防対策

① 1次予防(ストレスチェックの活用)

ストレスの要因を取り除き、メンタルヘルス不調者が出ない職場づくりのために、ストレスチェックを活用しましょう。

ストレスチェック制度とは、ストレス度合いを測るアンケートに社員が答え、その結果を基に状態の判断・分析・指導を行う制度のことです。具体的には。以下のような流れが想定されています。

- 実施方法・社内ルールの策定

- 質問票の記入

- 質問票に基づいてストレス状況を評価

- 医師による面接指導 / 集団分析

- 就業上の措置 / 職場環境の改善

このようにストレスチェックを行うことで、社員個人個人が自身のストレスへ意識を向けることが期待できます。メンタルヘルス不調に陥る前に自身の状態を把握することで、予防を測ることができるでしょう。

② 2次予防(産業医との連携)

早期に発見し、適切に対処する段階です。些細なことでも産業医などの専門医に判断してもらうことが大切です。産業医とは、企業等において労働者の健康管理を行う医師のことです。この産業医と連携することで、企業のメンタルヘルス対策を強化することができます。

通常の医師であれば、社員個人個人の健康状態を把握することはできますが、職場での社員の状態までは把握できない場合があります。

一方、産業医は専門的な立場から労働者の健康状態を評価するのが仕事です。したがって、社員が実際の職場において仕事をしても問題がないのかどうかを判断することができます。

ちなみに、以下の条件に当てはまる事業場は、産業医を必ず選任しなければなりません。

- 労働者50人以上、3,000人以下の事業場:1名以上の産業医を選任

- 3,001人以上の事業場:2名以上の産業医を選任

産業医との連携を図ることで、就業上の配慮などを含めて、休職者の復帰などをサポートすることができます。

③ 3次予防(EAPの活用)

メンタルヘルス不調になってしまった従業員の治療や休職後の職場復帰に向けて取り組む段階です。職場に復帰する時期やリハビリの仕方は専門医、産業医と相談して決め、EAPの活用も視野にいれましょう。

EAPとは、Employee Assistance Programの略で、直訳すると「従業員援助プログラム」となります。働く人のメンタルヘルスケアのサポートを目的としたプログラムです。

EAPを導入することで、メンタルヘルス不調を抱えた社員に対して早期の対策を取ることができます。その結果として、社員のミスや欠勤などが減り企業の生産性の向上に繋がるのです。

実際にEAPを導入した企業では、メンタルヘルスに関する相談件数が増加し、メンタルヘルス不調を抱えた社員の早期発見・対処をすることができるようになりました。また、全体のメンタルヘルスに関する状況も把握でき、職場環境の改善が進んだということです。

EAPを導入しメンタルヘルス対策を行うのも、1つの選択肢でしょう。

社員のメンタルヘルス対策におすすめのツール「ラフールサーベイ」

メンタルヘルス対策を行ったとしても、従来の対策では不十分な点が多くあります。例えば、「ストレス量は把握できても、質は分からない」「分析結果が弱い」「現状把握はできても対策には繋がらない」などです。

それらの課題を解決し、メンタルヘルス不調の要望や早期発見に役立つのがラフールサーベイです。

ラフールサーベイは「社員のメンタルヘルス状況の把握・分析」や「職場の状況に応じた改善策提案」をしてくれる、職場環境改善に最適なサーベイツールです。

その具体的な機能や特徴について解説していきます。

ラフールネス指数による可視化

組織・個人の「健康度合い」から算出したラフールネス指数により、企業が抱えているメンタルヘルスの課題を可視化します。

個人ラフールネス、職場ラフールネス、総合ラフールネスの3つの指数を、他社・時系列比較で把握できます。また、全国平均や各業界と比較することも可能です。

これによって自社が、どれくらい健康に経営が行えているのかを、客観的な視点からみることができるようになります。

直感的に課題がわかる分析結果

上記の分析結果は、グラフや数値で確認することができます。部署や男女別、さらにテレワークと分析項目を分けることができ、細分化された項目との分析も可能です。

一目で分かる見やすいデザインのインターフェースで、直感的に課題が見つかります。

課題解決の一助となる自動対策リコメンド

数値による分析結果から、自動でフィードバックをコメントを表示してくれる機能を搭載しています。良い点・悪い点が簡単に分かるので課題解決に大いに役立つでしょう。

重視したい項目もピックアップすることが可能です。

154項目の質問項目で多角的に調査

ラフールサーベイは154の質問項目が設けられています。154項目の構成は以下のとおりです。

- 厚生労働省推奨の57項目

- 独自の84項目

従来のストレスチェックでは把握できなかった「受験者の性格」「衛生要因(給与・福利厚生)」「エンゲージメント(エンプロイー・ワーク)」などを追加しています。

多角的な調査により、より詳細な状況を把握することが可能です。

19の質問項目に絞り、組織の状態を定点チェック

19の質問項目に絞ったショートサーベイで、組織の状態を定点チェックすることも可能です。

月次での変化を負いながら、課題への対策効果がどれぐらい上がったか可視化します。

こちらは月一回の実施を推奨しています。

部署/男女/職種/テレワーク別に良い点や課題点を一望化

ラフールサーベイでは、部署や男女、職種別にデータ分析をすることが可能です。

他部署・男女・職種での比較ができるだけでなく、危険ゾーンとなる箇所を直感的に一目で確認することができます。

また、「テレワーク属性」を追加したことで、テレワークを行っている社員を含めたデータ分析ができるようになりました。テレワークを行う社員の状況までも可視化することが可能です。

まとめ

心の健康状態の不調で通院する人や、自殺者数が高い数値で推移している昨今、従業員のメンタルヘルス対策は企業にとって重要な課題となっています。

まずは「ラフールサーベイ」などのツールを活用し、従業員のメンタルヘルス・ストレス状況などの把握をして自社に適した取り組みをしていくことが重要です。

少子高齢化社会で、今後ますます労働人口の減少の深刻化が懸念されています。

心身ともに従業員が健康で働いていけるよう企業側もサポートしていきましょう。