膨大な時間とコストをかけて採用活動を行ったにも関わらず、内定者が内定を辞退してしまったことはありませんか?

少子高齢化の影響による労働人口の減少で、これからも売り手市場が続くことが予測されます。

内定辞退されないために、企業はどのような施策に取り組んでいけばいいのでしょうか?

この記事では、内定辞退を防ぐための4つの施策をわかりやすく解説します。

また、新卒・中途採用時の重要なポイントや便利なおすすめツールも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

現在の内定辞退の状況・事例

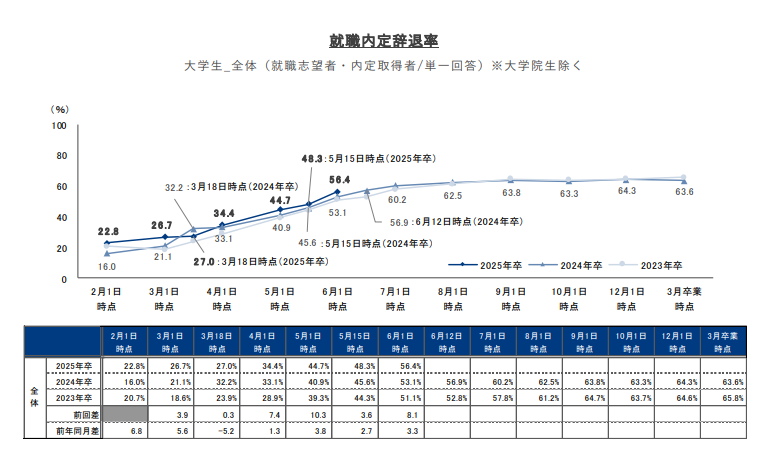

株式会社リクルートの就職みらい研究所は、2025年度卒の大学生・大学院生を対象に就職・内定に関する最新の調査を行っています。

その結果、2024年6月1日の段階で、大学生の内定取得者のうち56.4%の人が内定辞退の経験があることが明らかになりました。

一方、株式会社マイナビの「中途採用状況調査2025年版(2024年実績)」によると、中途採用者の内定辞退率は全体で9.3%であったことが示されています。

これらのことから、中途社員の内定辞退も企業にとっては課題ではありますが、それ以上に新卒の内定辞退者を防止することが重要になってきていることがわかります。

新卒の応募者が内定辞退に至った理由

では、内定を獲得した新卒の応募者の場合、どのようなことが原因で内定を辞退するケースが多いのでしょうか。

求める条件と合わなかった

まず考えられる理由としては、応募者が就職する企業に求める条件とその企業が合わなかったことが考えられます。学生は様々な企業の福利厚生や業務内容などの求人情報を見比べ、取捨選択を行っています。

しかし、名前を知っているから、一部の条件が良いから、持ち駒を増やしたいなど、あまり条件を確認せずに企業の選考を受けている学生が居ることも事実です。その場合、内定獲得後や選考の途中で、学生が企業の求人情報や待遇の詳細について調べた際に、自身が求めている条件と異なっているかも知れないと内定を辞退してしまうのです。

また、応募時は求める条件と企業が合致しており選考に進んでいた場合でも、応募者が内定獲得後に就職活動を進める中で多くの企業を比較し続け、就職するに当たって大切にしたいと思う条件がそもそも大きく変わったケースも考えられます。

企業イメージのギャップ

2つ目の内定辞退の理由として、当初はこの企業に入社したいと考えていた学生が、選考や説明会への参加を通じて徐々にその企業に対するイメージが変わり、入社への意欲が低下したというケースが考えられます。

学生は上記の通り、選考を進める中で企業への理解を深める傾向にあると考えられます。そのプロセスの中で、当初抱いていた企業に対する印象が大きく変化し、そのギャップが入社への志望度を下げてしまうのです。

より志望度の高い企業から内定を得た

3つ目の理由としては、すでに内定を獲得していた企業よりさらに志望度の高い企業から内定を得たため、内定を保持する必要がなくなったケースが考えられます。

就職活動中の学生は、志望度の高い企業の選考に落ちてしまった時のために複数の企業に応募しています。学生にとって自社の志望度が低い場合には、保険として持っていた内定を辞退してしまいます。

中途の応募者が内定辞退に至った理由

新卒の学生が内定辞退に至った理由として考えられるケースは上記にご紹介した通りです。

では、中途採用の選考に応募した人が内定の辞退に至る理由とはどのようなものが考えられるのでしょうか。

待遇面への不満

中途採用者の内定辞退の理由にも、給与や福利厚生、勤務地などの待遇面への不満があることが考えられます。

説明会や選考などで待遇面の詳細な情報を聞き、自分の条件とは合わないと感じたケースや、待遇面の情報開示が明確ではなく、不安を抱いたケースなどがよく見られます。中途採用の応募者は、新卒の学生に比べて就職する上で待遇面を重視する度合いが高く、知識も豊富であると考えられます。加えて、新卒学生の就職活動の期間やスケジュールは限定的であるのに対して、中途採用の応募者は持ち駒がなくても就職活動を納得するまで続けることができます。そのため、内定後に提示された条件が当初と異なるなど、企業に対して待遇面の不信感を抱くと、内定を辞退する可能性が高まります。

面接官の印象が悪かった

2つ目の理由として、選考を進める中で、面接官の態度や説明にマイナスの印象を抱き、入社したいという気持ちが低下したケースが考えられます。

応募者にとって、選考で関わる企業の人事や社員の印象は、企業全体の印象に直結します。特に中途採用の応募者は、すでにいくつもの面接を受けており就業経験もあると考えられるため、選考の場に居る社員の基本的な礼儀や対応に対する違和感を感じやすいでしょう。

選考の場では企業が応募者を面接するだけではなく、応募者も企業を見定めているのだと常に意識することが重要です。

他社との比較

3つ目の理由としては、内定獲得後も引き続き他社の選考を受けたことで、よりよい条件の企業を見つけたケースが挙げられます。

中途採用への応募者は、前述した通り新卒よりも就職活動期間が柔軟です。加えて、エージェントなどの転職サービスも非常に豊富です。事前に他社の選考状況や内定状況などを聞いていても、応募者が内定獲得後に他社との比較や採用への応募を新たに行い、よりよい企業に出会う可能性は十分にあるのです。

内定辞退を防止するために行うと良い方法や施策

では、これらの理由によって起きる応募者の内定辞退を防止するためには、どのような方法や施策を試みると効果的なのでしょうか。以下に解説します。

選考時に応募者の心を掴む

内定辞退を防止するためには、選考を通して応募者の心をしっかりと掴むことが非常に重要です。具体的には、応募者にとって魅力のある待遇面や選考プロセスの提供が挙げられます。

前述したように給与や福利厚生などの待遇面は、新卒中途問わず企業を測る大切なものさしになります。魅力ある待遇面をつくりあげることは、数ある企業の中において自社に対する応募者の入社志望度を向上させる効果があります。

一方、魅力ある選考プロセスの提供とは、応募者が参加して良かったと思えるような選考会や説明会をつくることです。例えば、応募者が学びや成長の機会を得られるように、選考の場で自己理解ワークやグループワークを行い、その後企業からフィードバックを提供するなど、応募者に寄り添う選考プロセスをつくると良いでしょう。

また、選考や説明会の合間に、応募者が人事部と気軽に話すことができるような温かい雰囲気づくりを行うことも応募者の心を掴むことに繋がるでしょう。

内定を出す際に熱量を伝える

内定辞退を防止するためには、企業の”あなたを採用したい”という熱意を伝え、応募者の意識を高めることも有効です、

なぜその応募者に入社してもらいたいと思ったのかを分かりやすく明示し、人事としての気持ちを強く伝えましょう。そうでなければ、応募者は内定を辞退しても自身の変わりになる人材が他にも沢山居るのだろうと、入社への意識が低いままになってしまうかも知れません。

社員と交流する機会を提供する

人事部の社員と交流しやすい場づくりだけではなく、様々な部署の社員と気軽に話すことができる交流会などを行うことで、社員の人柄を広く知ってもらうと良いでしょう。

これはその企業に対する理解を深め、入社後のイメージを固め易くします。また、交流会の中で悩み相談や質疑応答の時間をつくることで、ギャップの形成を抑制することができます。

内定承諾後も連絡や研修などをこまめに行う

応募者が内定を承諾した後も、企業側からメールでの連絡や研修などをこまめに行うことで、新入社員を大切にしている会社であると印象付けることができます。他にもメンターを提供する制度を採用するなど、応募者を継続してサポートする企業であることを伝えると良いでしょう。

特に入社前研修の実施は、交流会と同様に自社への理解を深めてもらう効果も期待できます。

内定辞退を防止し理想の組織に導く適性検査「テキカク」

「テキカク」は、組織と人材のミスマッチを防ぎ、採用候補者が組織の”いま”と”ミライ”への貢献度がわかる採用適性検査です。

組織改善ツール「ラフールサーベイ」で蓄積されたサーベイデータと、心理学×データ×AIで導かれた分析による裏付けにより、企業と採用候補者のマッチ度を算出することができるのが特長で、生産性の高い既存社員と採用候補者の特性の類似度がわかるため、新卒・中途採用にもおすすめのツールです。

まとめ

新卒と中途採用における内定辞退の理由と、それを防止するための方法や具体的な施策例についてご紹介しました。

内定辞退のリスクを減らすためには、説明会や選考などの採用活動において、企業が応募者に対して真摯に接することが何よりも大切です。

新卒採用では早期選考が主流になっており、学業との両立や、就活が長期戦になってしまうことも問題になっています。

応募者の目線に立ち、どのような企業であれば良いイメージを持ってもらえるかについて考えながら、選考プロセスをつくりあげていくことが重要です。