「働きやすい職場にしたい」「離職率を下げたい」とオフィスを改装したり新しい制度を導入しても、社員のモチベーションが上がらず失敗に終わっていませんか?

それは社員が本当に求めている課題と、企業が実施した改善策がミスマッチを起こしている可能性があります。

本記事では、職場環境改善を単なる福利厚生ではなく「企業の成長戦略」と捉え、成功に導くための具体的な進め方を徹底解説します。

職場環境は「物理的・心理的・制度的」の3つの要素から構成されており、どの要素に課題があるかを正確に把握することが成功の鍵です。

この記事を参考にして無駄な施策を避け、社員の定着率や生産性を確実に向上させましょう。

職場環境改善とは

職場環境という言葉には、労働条件やメンタルヘルス対策、ワークライフバランスの確立はもちろん上司部下同僚などの人間関係から照明などの物理的な明るさや空調、職場で利用される機械やPCなどの取り揃えるなどの作業環境の改善など様々な要素が含まれます。

この多種な要素が含まれる職場環境をより良いものに変えていく、その取り組みが職場環境改善です。

職場環境の重要性とは?企業の成長に直結する理由

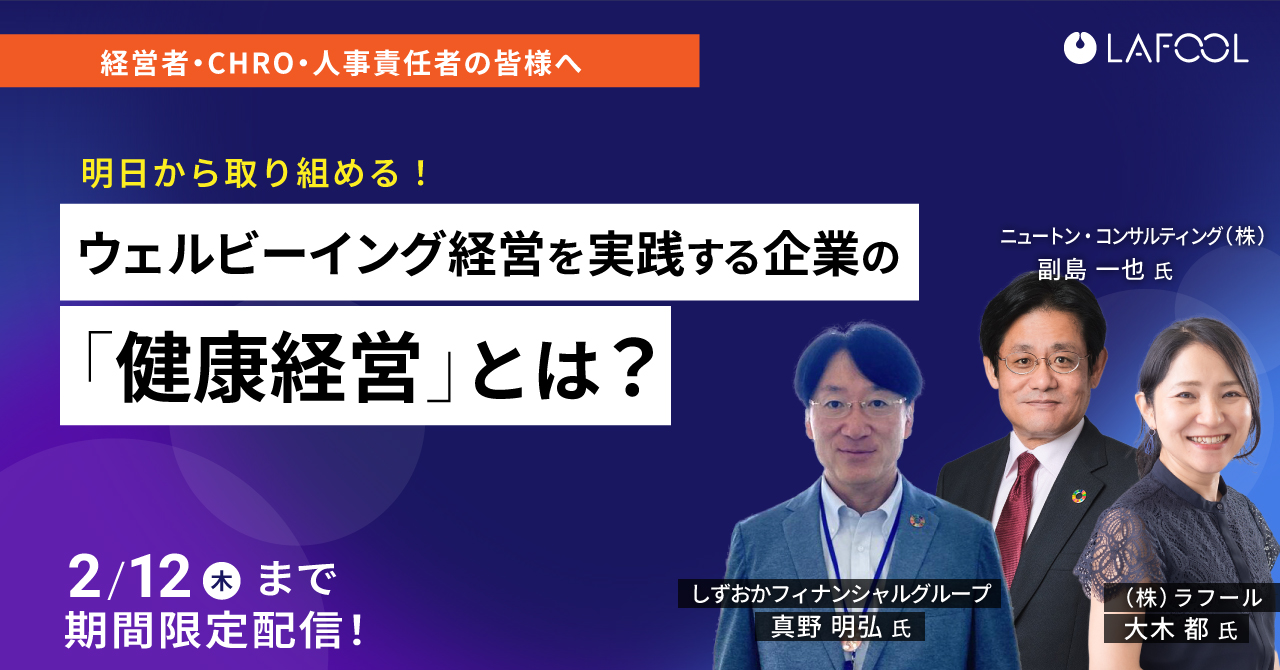

多くの企業が「働き方改革」や「健康経営」に取り組む現在、職場環境の充実は単なる福利厚生ではなく、企業の成長に直結する重要な経営戦略となっています。

一日の大半を過ごす職場の環境が不十分だと社員は無意識のうちにストレスを蓄積し、生産性の低下を招きます。

特に労働人口の減少が進む日本では優秀な人材の獲得競争が激化しており、劣悪な職場環境は社員のエンゲージメントやモチベーションを低下させ、離職率の悪化に直結します。

快適な環境は社員のパフォーマンスを最大化し、企業への信頼を高めるため人材の定着と採用活動の優位性につながります。

企業が職場環境を「コスト」ではなく「未来への投資」と捉えることで社員の心身の健康が守られ、結果的に企業の業績向上、イノベーション創出、そして持続的な成長を実現できるのです。

職場環境改善がもたらす5つの効果

従業員のストレス軽減・メンタルヘルス不調の予防

騒音や照明の不備、過度な業務量、人間関係の軋轢などは、従業員の心身に大きなストレスを与えます。

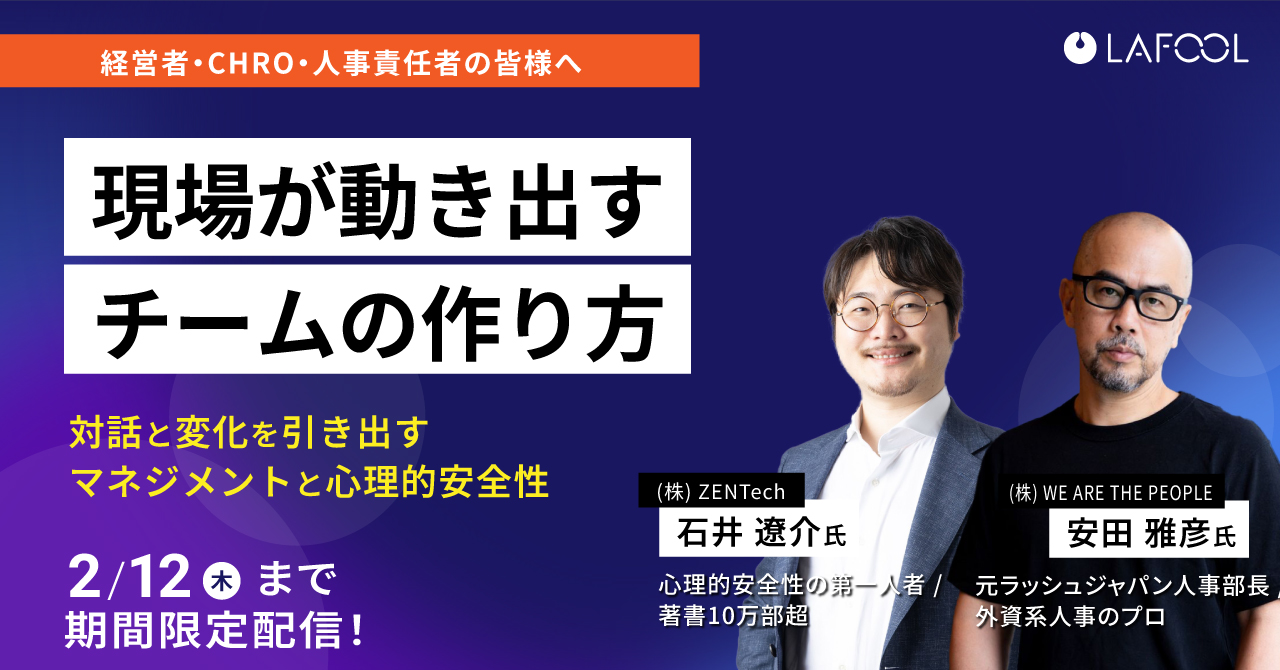

特に心理的安全性の高い環境を整えることは、従業員が安心して意見を述べたり、助けを求めたりできる土壌を育み、メンタルヘルス不調の発生割合を低下させる効果が期待できます。

結果として、休職やアブセンティズム(病欠)の減少にもつながります。

従業員の生産性向上と業務効率化

快適で機能的な職場環境は、従業員の集中力とモチベーションを大幅に引き上げます。

物理的環境の改善(例:人間工学に基づいたデスク、適切な温度・湿度管理)は心身の疲労を軽減し、業務に集中できる時間を増やします。

また、情報共有の仕組みや業務フローを見直すことで、無駄な作業や待ち時間を削減し、一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるようになります。

これにより、短時間で質の高い成果を生み出す真の生産性向上を実現します。

従業員満足度(ES)の向上

従業員満足度(ES)は、給与や待遇だけでなく、「働きがい」や「快適さ」といった要素によって大きく左右されます。

企業が社員の声に耳を傾け、積極的に職場環境の改善に取り組む姿勢を示すことは、「会社が自分たちを大切にしてくれている」という信頼感につながります。

これにより社員は職場に愛着や誇りを感じ、満足度が向上します。

ESの向上は、エンゲージメントの強化を促し、より主体的に業務に取り組む姿勢を引き出す土台となります。

チームワーク・社内コミュニケーションの強化

コミュニケーションが円滑に行われる環境は、チームワークの基盤です。

リフレッシュスペースや多目的スペースの設置といった物理的改善、1on1ミーティングやシャッフルランチといった制度的改善は、部署や役職を超えた自然な交流を生み出します。

相互理解が深まることで、業務上の連携がスムーズになり、問題発生時の迅速な情報共有や解決能力が向上します。

これにより組織全体の協力体制が強化され、イノベーションも生まれやすくなります。

離職率の低下とリクルートの強化

職場環境の改善は、従業員にとって「長く働きたい」と感じさせる決定的な要因となります。

特に柔軟な働き方(例:テレワーク、フレックスタイム制)や公平な評価制度といった制度的な改善は、ワークライフバランスの実現に直結し、従業員の定着率を高めます。

また働きやすい職場であるという事実は、企業の魅力として外部に発信され、強力な採用ブランディングとなります。

結果的に離職率を低下させるだけでなく、優秀な人材を惹きつけるリクルート効果も得ることができます。

職場環境を構成する「3つの要素」

職場環境の改善を効果的に進めるためには、職場を構成する要素を体系的に理解し、どこに根本的な課題があるのかを特定することが重要です。

職場環境は、主に以下の3つの要素に分類されます。

物理的環境

物理的環境とは、従業員が実際に働く空間や設備そのものを指します。

物理的環境が整っていないと、目の疲労や体調不良、集中力の低下を招く可能性があります。

具体的な改善対策は、照明の明るさや温度・湿度の適切な管理といったオフィス環境が挙げられます。

またデスクや椅子の適合性、清潔な休憩スペースの整備、使用するIT機器の性能やネットワークの安定性も、この物理的環境に含まれます。

心理的環境

心理的環境とは、職場の人間関係、組織の雰囲気、従業員の精神的な安全性に影響を与える要素です。

これは従業員のモチベーションやエンゲージメント、メンタルヘルスに最も大きく関わります。

改善策としては、上司・部下・同僚間の円滑な情報共有や対話の質を高めること、そしてハラスメントの予防や相談窓口の整備を通じた心理的安全性の確保が挙げられます。

また、従業員が安心して意見を述べたり、失敗を恐れず挑戦できたりする企業文化も、この心理的環境を構成する要素です。

制度的環境

制度的環境とは、従業員の働き方や処遇、キャリアに関わる仕組みを指します。

物理的環境や心理的環境が良くても、制度が実態に合っていなければ、過度な負担や不満が溜まり、離職につながる要因となります。

主な改善策は、労働時間や休暇制度、給与・福利厚生といった基本的な労働条件です。

フレックスタイム制やテレワーク制度などの多様な働き方の導入、公平で透明性の高い人事評価基準の設定、そして従業員一人ひとりの業務量や役割の適正化なども、制度的環境の改善に含まれます。

あなたの職場は改善が必要?3つの判断ポイント

職場環境の課題は、目に見える形で現れているとは限りません。以下の3つの視点から、自社の現状をチェックし、改善が必要か確認してみましょう。

生産性の視点

生産性が低い状態は、職場環境に根本的な問題が潜んでいるサインです。

もし社内で残業が常態化している、もしくは残業を美徳とするような文化が根付いている場合、業務プロセスや量に無理がある可能性が高いです。

また、特定の担当者しか業務を把握していない「業務の属人化」が進んでいる場合も危険です。

担当者が不在になると業務が完全にストップしてしまい、組織全体の生産性が低下します。

このような状況は、適切な労働時間の管理や仕事の割り振りといった制度的環境の改善が急務であることを示しています。

業務効率の視点

業務効率が低下している場合は、特に物理的・制度的な環境に問題があることが考えられます。

具体的には、未だにアナログ業務が多く、書類作成や管理に手作業で時間を取られている、あるいは紙の資料やファイルが散乱して必要な情報にすぐにアクセスできないといった状況です。

また必要な情報共有ツールやIT設備が古い、あるいは導入されていても活用されていない場合も同様です。

デジタル化やペーパーレス化が進まない職場では、無駄な作業に時間を費やし、従業員は本来集中すべき業務に専念できていません。

対人関係・ウェルビーイングの視点

対人関係の課題やウェルビーイング(心身の健康と幸福)の低下は、心理的環境が機能していないことを示します。

従業員間で情報共有や意思疎通ができていない、上司や同僚に気軽に相談できる雰囲気がないといった状況は、コミュニケーション不足や心理的安全性の欠如を意味します。

また離職率が高い、あるいは社員の表情に活気がない、体調不良による欠勤が増えている場合も要注意です。

労働時間や業務負荷が適切か、ハラスメント対策が機能しているかなど、従業員の健康と精神的な安心を確保できているかを総合的に確認し、心理的環境の改善に取り組みましょう。

失敗してしまう職場環境改善策とは?

職場環境改善の方法や手段は様々ありますが、これから行おうと考えているその改善は本当に従業員が求めているものなのか考える必要があります。

仮に社内の課題と改善策の内容がミスマッチしていたり、従業員全員のことを考えられていなかったりすると環境改善の内容も十分に効果を発揮できないといった事態になりかねません。

人事や事業者は的確な職場環境改善策を立てるためにも事前にその注意点を把握しておきましょう。

社内の課題と改善策がマッチしていますか?

職場環境を改善するといっても闇雲にその対象を選んでいたら効果が出ないばかりか、時間や人的労力が無駄になってしまいます。

極端な例にはなりますが、例えばワークスペースの空調や職場の明るさといった労働環境が課題として挙げられているのに、人間関係を円滑にするための定期的な飲み会を開催しても問題が解決しません。

定期的な飲み会も職場環境改善の一環ではありますが、社内にある課題が上司や部下、同僚同士などの人間関係にない場合には、職場環境改善効果が薄くなります。

そのため、職場環境改善を行う際には、職場に現存している課題と改善策がミスマッチしないような取り組みをすることが重要です。

従業員全員のことを考えていますか?

また仮に、職場の人間関係が上手くいっていない、コミュニケーションが不足しているといった場合、すぐにその対策として思いつくのが「飲み会の開催」などですが、この時も注意が必要です。職場の人間関係改善の一手段として「飲み会」が有効な場合もありますが、社員の中にはそもそも飲み会が苦手な人もいることも考慮しなくてはいけません。

職場環境改善の一環として行った飲み会で社員の仲が深まるのは良いことですが、逆に一部の社員の士気やモチベーションが下がってしまっては、十分な職場環境改善効果を上げられたとは言い切れません。

職場環境改善の効果を最大限発揮するためには職場にいる社員全員のことを考えたものを実施する必要があるのです。

職場改善を成功させるための具体的な5ステップ

Step1:社員の声を元に現状分析と課題の明確化

職場環境改善の取り組みにおいて最も重要で最初に行うべきステップは、現状を正確に把握することです。

経営層や一部の管理職の感覚に頼るのではなく、全従業員を対象としたアンケート調査、ストレスチェックの集団分析、または1on1ミーティングなどを通じて社員の生の声と客観的なデータを収集します。

この際、物理的、心理的、制度的の3つの要素に分けて課題を洗い出すことで、どこに真の問題があるのかを明確にします。

例えば、「残業が多い」という表面的な課題に対し、「業務量が過剰なのか(制度的)」「非効率なITツールが原因か(物理的)」「上司が帰りにくい雰囲気を作っているか(心理的)」といった根本原因を突き止めます。

Step2:「改善の目的」と「目標数値」を設定する

現状分析によって課題が明確になったら、次に「何のために改善するのか」という目的と「いつまでに、どの程度達成するか」という目標数値を設定します。

目的が曖昧なまま施策を進めると、効果測定ができず途中で取り組みが頓挫しやすくなります。

目標数値は、SMART原則(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)に沿って設定するのがおすすめです。

例えば「従業員のモチベーション向上」を目的とするなら、「半年以内にストレスチェックの『仕事の満足度』項目を10ポイント改善する」「1年以内に離職率を現状の15%から10%に低下させる」といった具体的な数値に落とし込みます。

Step3:的確な改善案を立案・実施する

特定された課題に対して最も効果的な改善案を選定し、実施します。

費用対効果や実現可能性を考慮し、大規模な施策だけでなく、すぐに取り組めるスモールスタートな改善(例:休憩スペースの椅子の入れ替え、週に一度のノー残業デー導入など)も積極的に取り入れましょう。

施策を実施する際は必ず「なぜこの改善を行うのか」という目的を全従業員に丁寧に伝え、取り組みへの理解と協力を得ることが、施策を組織に浸透させる鍵となります。

Step4:施策の効果測定と検証(定点観測の重要性)

施策を実行したら終わりではなく、設定した目標数値に基づいて効果測定を必ず行いましょう。

改善効果はすぐに現れないこともあるため、継続的な定点観測が非常に重要です。

例えば施策実施から3ヶ月後、6ヶ月後といったタイミングで再度アンケートやストレスチェックを実施し、施策導入前との変化を比較します。

目標数値に届かなかった施策については、なぜ効果が出なかったのかを深く検証し、施策を修正・中止・または継続するかを判断します。

この効果測定と検証のプロセスこそが、改善を成功させるためのPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)の「Check」と「Action」にあたります。

Step5:成功事例を共有して組織全体に定着させる

検証の結果、明確な効果が見られた施策については、その成功事例を社内全体に積極的に共有し、組織全体に定着させます。

成功事例とその背景(例:どのような課題を解決したか、どのような工夫をしたか)を共有することで、他の部署やチームが同様の課題解決に取り組む際のヒントやモチベーションとなります。

成功を共有することは、改善活動自体が成果を生み出しているという意識を従業員に浸透させ「改善活動を続けること」を企業の文化として根付かせることにつながります。

改善に終わりはないという認識のもと、継続的な取り組みの基盤を確立します。

職場環境改善の成功事例

ここからは、実際に企業で行われたこともある職場環境改善の成功事例を3つ程紹介します。これから行う職場環境改善の参考にしてみてください。

定時退勤日を導入し社員の生産性が向上

残業が常態化していた企業で定時退勤日を設けたことで社員のストレスが低減され、働くモチベーションがアップしたという事例です。週の半ば水曜日に定時退勤日を用いたことで、これまでは社員の疲れた表情の多かった水・木曜日でも生産性が落ちることなく業務を行えるようになったそうです。

月に一度、定期で上司と部下の面談を実施

月に一度の上司と部下の面談日を定期的に設けることで、上司と部下のコミュニケーション不足が解消し、従業員の働きがいや業務効率が向上したという事例です。上司が忙しいと部下も相談や連絡などをしづらくなり、コミュニケーション不足が生じることもありますが、月に一度確実に面談することでそうした事態を防ぐことができます。

また、上司が部下の退職懸念を早めに察知しフォローができるようになった結果、離職率も低下できたそうです。

テレワークの導入で女性の離職率低下を防止

テレワーク(在宅勤務)を導入することで、育児や介護でキャリアを断念せざるを得ない女性の離職防止に繋げられたという事例です。女性の離職者を減らすことで新規で人を雇うための採用コストが削減でき、在宅のためオフィススペースも削減できたそうです。

社員の声を分析し効率的に職場改善するならラフールサーベイ

ここまで、本当に必要とされる職場環境改善をどのように行うべきなのかといった内容や、職場環境改善の事例などを紹介してきました。その中でも、効率的な職場環境改善を行うのにサーベイ用のツールが役に立つと解説しましたが、ここではその具体的な従業員サーベイ用のツール「ラフールサーベイ」について紹介します。

ラフールサーベイは「社員のメンタルヘルス状況の把握・分析」や「職場の状況に応じた改善策提案」をしてくれる、職場環境改善に最適なサーベイツールです。その具体的な機能や特徴について次の段落から解説していきます。

ラフールネス指数による可視化

ラフールサーベイは従来のストレスチェックをより高機能に、職場改善効果を発揮できるように設計されたサーベイ用ツールです。社員がサーベイに回答することで、その職場の問題点や課題、社員が抱えている問題をサーベイ実施者が把握できます。

ラフールサーベイを利用することで、従来のストレスチェックでは確認できなかった社員が感じているストレスの質、多角的な分析結果、職場の抱えている課題までよく見えるようになります。

また、ラフールネス指数という組織や個人の”健康度合い”を全国平均や各業界の数値と比較することもできるので、相対的な自職場の課題や問題点を瞬時に把握することが可能です。

直感的に課題がわかる分析結果

ラフールサーベイは直感的に分かりやすいユーザーインターフェースとなっており、サーベイ結果のグラフや数値が効果的に表示されるため、その結果内容や分析内容の把握が容易です。

課題解決の一助となる自動対策リコメンド

ラフールサーベイには、職場の課題を解決するための対策リコメンド機能が付いており、行ったサーベイの結果を元に、どのような点を改善すれば職場環境が良くなるのか教えてくれます。このリコメンド機能はサーベイ後に自動でフィードバックがされるもので、職場の良い点、悪い点などの情報も同時に表示されます。また、重視したいチェック項目のピックアップも可能です。

154項目の質問項目で多角的に調査

ラフールサーベイの「スタンダードサーベイ」は厚労省が推奨する57項目に加えて独自の87項目を加えて、合計で154の質問項目を使ったアンケート調査が可能です。このアンケート調査を行うことで、これまでのストレスチェックでは把握することが難しかった、受験者の性格や衛生要因(給与・福利厚生)、エンゲージメント(エンプロイー・ワーク)を確認することができます。

19の質問項目に絞り、組織の状態を定点チェック

日頃の社員の状態チェックとして有効なのが、19の質問項目に絞った「ショートサーベイ」です。ショートサーベイはスタンダードサーベイと比べて質問数が少なく、短時間で終わるため日々の職場の状態チェック機能として優れています。月次で調査結果のデータ推移を追うことで、行った課題への対策の効果を測ることも可能です。

適切な対策案を分析レポート化

サーベイの結果は部署や男女別など、多角的な観点から分析レポート化されるので、そのレポートを見ることで行うべき職場環境改善の対策がわかります。レポートには社員が感じている仕事内容や仕事適正、やりがい、裁量への満足度などが数値で可視化されるので、直感的に職場の改善すべき点や問題点の確認が可能です。

まとめ:職場改善は終わりなき旅。継続的な取り組みが成長の鍵

職場環境の改善は、一過性のイベントや単なる流行の施策導入で終わらせてはいけません。

成功のためには、まず物理的、心理的、制度的な3つの要素から自社の課題を正確に分析し、社員の声を元に目的と目標数値を設定することが不可欠です。

この記事で紹介した5つのステップをロードマップとして活用し、施策を実行した後は必ず定点観測を行い、効果を検証するサイクル(PDCA)を回し続けることが重要です。

変化の激しい現代において、従業員のニーズも環境も常に変化しています。

環境の変化に対応し、継続的に職場をアップデートしていく姿勢こそが、企業の持続的な成長と優秀な人材の定着を確実にする鍵となるでしょう。