こんにちは。

株式会社ラフールで執行役員をしている眞木です。

私は日頃から、サーベイという組織改善ツールを通じて、経営層や人事、管理職の方々と「どうすれば組織がより良く変化していけるか」ということを一緒に考え続けてきました。

そんな中で、管理職の方からよく聞くのが「サーベイの結果を見ても、正直どうすればよいのか分からない」という声です。

現場のマネジメントを担い、成果も求められる管理職。

その立場でサーベイ結果と向き合うのは、ときに大きなストレスを伴います。

しかし私は、それもまた“変化の入り口”だと考えています。

今回は、サーベイの結果に戸惑いを覚えている管理職の方に向けて、結果とどう向き合い、次の行動につなげていくかのヒントをお届けします。

サーベイの結果に、どう向き合えばいいのか分からない

メンバーのスコアが低い。自分のマネジメントを否定された気分に

初めて実施したサーベイ。

結果を眺めると、初めて目にする数字やコメントが飛び込んできます。

「信頼度が低い」「話しにくい」

そんな項目のスコアが低いと、まるで自分の人格やこれまでの努力を否定されたような気持ちになります。

「毎日遅くまで残ってみんなのために資料を準備していたのに…」

「自分なりに気を遣って声をかけてきたつもりだったのに…」

必死にやってきただけに、その衝撃は強く響きます。

ショックというより、むなしさ。

怒りも混じって、立ちすくんでしまうこともあるでしょう。

成果も求められるのに、どうやって“人”にも向き合えというのか

KPIや納期、売上の責任は避けられません。

そこに加えてメンバーの感情や成長にも気を配る必要がある。

「優しくしろ」と言われながら「結果も出せ」と求められる。この板挟みの中で、サーベイ結果を突きつけられると、もう余力が残っていないように感じるのです。

「これは理不尽だ」と思ったら、まず現実を整理しよう

数字に一喜一憂せず、一度結果を受け止めよう

理不尽に思えるサーベイ結果でも、感情のまま反応してしまうと、改善の糸口が見えなくなります。

まずは少し時間を置いて、自分の中で整理することが大事です。

ショックな結果でも、冷静になってみると「心当たり」があるかもしれません。

忙しさに流されて、メンバーの声を聴けていなかった時期があったとか。

つい感情的に接してしまったことがあったとか。

メンバー同士の人間関係にきちんと目を向けられていなかったとか。

― その積み重ねが、数字やコメントに現れている可能性もあります。

サーベイから“気づき”が得られたら、それはもう前進です

サーベイの結果に否定された気分になり、戸惑ってしまうかもしれませんが、視点を変えてみましょう。

サーベイのメリットの一つには「他者の声を客観的に見られること」というポイントがあります。

日常の中では聞こえてこない声も、匿名のサーベイだからこそ表面化します。

たとえ耳の痛い意見でも、それを「知ることができた」という時点で、すでに一歩前に進んでいるのです。

管理職という立場は、ときに“自分の見えている景色”が偏ることもあります。

気を遣って本音を言わない部下もいれば、声の大きな部下の意見ばかりが目立つこともある。

サーベイは、その偏りをフラットにしてくれる道具なんです。

ここで大事なのは、「なぜこの意見が出てきたのか」を探ること。

単に数字を上げることだけを目的にすると、表面的な対処に終わってしまいます。

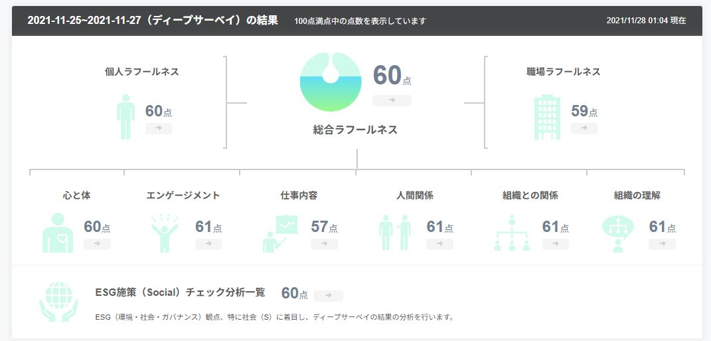

たとえば「組織との関係」に対する結果が低く出たとします。

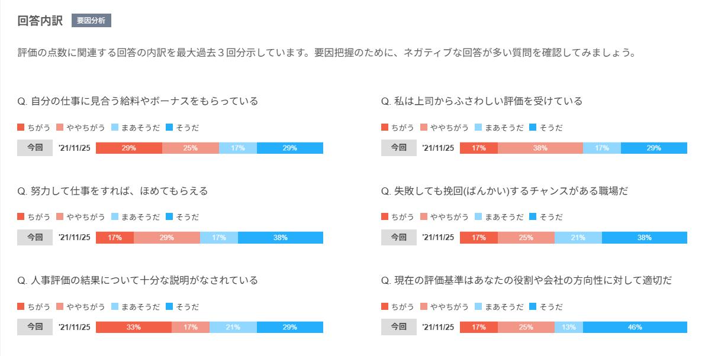

それは「評価」についてなのか、「キャリア」についてなのか、あるいは「職場全体との関係性」についてなのか、どんな内容に関する結果なのか深ぼってみる必要があります。

さらに「評価」に対することなのであれば、「報酬に関する不満」なのか「上司からの評価に対する不満」なのか「評価制度に関する会社からの説明が不足している」のかなど、様々な背景を読み解くことができます。

この「背景を探る」という姿勢こそが、改善の入口です。

そして、その姿勢をメンバーが感じ取ったとき、少しずつ信頼が積み上がり始めます。

数字が変わるのはその先の話ですが、“気づく”という状態は、すでに変化の種がまかれた状態だと言えるでしょう。

ヒューマンマネジメントは、どうしても時間がかかる

事業マネジメントは、売上や納期などの数字で進捗を追うことができます。一方で、人との関係や信頼づくり、いわゆるヒューマンマネジメントは、成果が数字に表れるまでにはどうしても時間がかかります。

人の気持ちは、数値のように一晩で変わるものではありません。

昨日まで「話しかけづらい」と感じていた相手が、今日になって突然「信頼できる上司」に変わる、なんてことはありません。

何度も話し、何度も聞き、何度もやりとりする中で少しずつ変化は訪れます。

だからこそ、サーベイの数値がすぐに改善しなくても焦る必要はありません。劇的な変化がなくてもそれは「失敗」ではないのです。

変化は目に見える前に、水面下で静かに進んでいることが多いものです。

メンバー同士の会話が少し増えた。

表情が柔らかくなった。

雑談の中で前向きな言葉が出るようになった。

そうした小さな兆しは、必ずやがて数字にも表れます。

結果が悪いのは“今”の話。だからこそ、ここから始められる

サーベイは定点観測です。

”今”の結果が悪くても、それはただの通過点。未来に向かう道の途中でしかありません。

だから、悪い=失敗ではなく、「次の一手を考えるための材料」なのです。

行動を変えられることはあるか?と自問してみる

サーベイ結果を見て、つい「メンバーの意識が低いからだ」と考えたくなることもあるでしょう。

ですが、他人の意識や行動を変えることは容易なことではありません。

改善の一番の近道は、まず自分自身の行動や関わり方を見直すことです。

これは「自分が悪い」と責めるという意味ではなく、「自分にできることは何か」を探す視点を持つということです。

管理職は日々多忙なため、自分のやりやすい方法や効率化を求めがちです。でも、そのやり方がすべてのメンバーに合っているとは限りません。

無意識に取っている態度や言葉遣い、会議の進め方などが、相手には予想外のプレッシャーや不安を与えている可能性もあります。

例:「自分はちゃんと聞いているつもり」でも、相手には届いていないかも

「聞いている」という自己認識と、相手が「聞いてもらえた」と感じることは別です。

資料を見ながら返事をしていたり、つい短く切り上げていたり。

その一瞬を「興味を持たれていない」と受け止める人もいるかもしれません。

例:メンバーの特性によっては、自分の“癖”が悪影響になっている可能性も

端的な指示で動ける人もいれば、背景や理由まで説明された方が動きやすい人もいます。

また、冗談交じりのコミュニケーションが心地よい人もいれば、距離感を重視する人もいます。

管理職の「良かれと思ってやっていること」も、誰かにとっては重たく響くこともあるのです。

見直す時のポイント

行動を見直すときは、あれもこれも一気に直そうとしなくていい。

「今週は最後まで遮らずに聞いてみよう」とか「1on1では相手の言葉を要約して返してみよう」とか、小さな一歩で十分です。

そうした積み重ねが、「話しやすい」「信頼できる」という印象につながり、やがて数字やチームの空気に表れてきます。

全部を直そうとしなくていい。まずは“ひとつ”、少しずつ。

改善点を洗い出すと、「あれもこれもやらなきゃ」となりがちです。

でも、一度に全部やろうとすると必ず息切れします。

信頼関係とは、完璧なリーダー像を目指すよりも、小さな行動を少しずつ積み上げることで育っていくものです。

例えば、今週は「話を最後まで遮らずに聞く」に集中してみる。

来週は「会議で必ず一人ひとりに意見を求める」を試してみる。

1on1では「相手の発言を要約して”こういうことだね”と確認する」を心がけてみる。

そんな小さな歩みを続けるうちに、「話しやすい」「信頼できる」という印象が少しずつ蓄積されていきます。

その変化はやがて、サーベイの数字やチームの空気にも表れてくるはずです。

管理職は、現場の空気をダイレクトに動かせる立場です。

あなたが少しずつ行動を変えることで、メンバーの見方や関わり方も少しずつ変化していきます。

最初は目に見える成果がなくても大丈夫。その積み重ねは必ず信頼という形で返ってきます。

その信頼こそが、成果や組織改善の土台となるのです。

ラフールサーベイは、管理職の伴走者に

結果を見て「どうすればいいのか分からない」と感じたとき、孤独感は一層強まります。

その孤独に押しつぶされそうなとき、相談できる相手がいるかどうかで状況は大きく変わります。

ラフールサーベイは、結果の数字をただの評価で終わらせません。

背景を一緒に整理し、課題の優先順位や改善の道筋を描きます。

「なぜそうなったのか」「何をどう変えるのか」という問いを一緒に考え、現場で動き出すための伴走者であり続けます。

サーベイは点ではなく線でおこなうもの。

今日の小さな一歩が、半年後、一年後のチームの信頼や成果につながっていきます。

もし結果に立ちすくんだとしても、そこから始められることは必ずあります。

ラフールサーベイは、その一歩を支える道具であり、仲間です。

この記事が「よし、やってみよう」と思えるきっかけになれば嬉しく思います。