2015年に義務付けられたストレスチェック制度は職場環境のストレス把握や健康リスクの把握に重要です。

近年は特に、メンタルヘルス不調を原因とする労災補償請求も増加しており、放置してしまうと職場の生産性の低下等のリスクを抱えることになります。

よって、経営者はストレスチェックの実施と「集団分析」を行う必要があります。

ストレスチェックは実施だけでなく、その後の集団分析を行うことが、課題解決に必要であるからです。

そこで、本稿ではストレスチェックに付随する「集団分析」について詳しく紹介します。

1. ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度とは、職場における労働者のストレス状況をチェックし、メンタル不調の可能性等がある労働者に対し医師の面接指導を行うなど、労働者のストレス管理を目的とした労働安全衛生法に基づいた制度のことです。

ストレスチェック制度の義務化について

ストレスチェック制度は、2015年12月より義務付けられた制度です。対象となるのは労働者数50人以上の事業場で、対象者は常時使用する労働者となります。一方で50人未満の事業場では、ストレスチェックと医師による面談指導は努力義務となっています。

ストレスチェックの目的

労働者のメンタルヘルス不調の防止のためです。従業員にストレスチェックの結果を伝えて自分のストレスの状態に気付いてもらうことと併せて、結果の分析で職場環境の改善に取り組むことで、従業員の心の健康を守ります。

ストレスチェックの結果を職場環境の改善にうまく活用するために努力義務とされるのが、集団分析です。厚生労働省は、60%以上の事業者がストレスチェックの結果を集団分析し、結果を活用することを目標にしています。

ストレスチェックの集団分析を行う流れ

ストレスチェック制度の導入時に企業が取り組むことが大きく分けて3つあります。

1.ストレスチェックの実施

ストレスチェックの実施が義務化されているのは、労働者数50人以上の事業場で、対象者は常時使用する労働者です。

また実施頻度は1年に1回の実施が定められています。ストレスチェックの実施者は、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士です。実施の際には調査票を作成し、内容は3つの事項に関する質問が含まれていなければなりません。

1つ目はストレスの原因に関する質問事項。

2つ目はストレスによる心身の自覚症状に関する質問事項。

3つ目は労働者に対する周囲のサポートに関する質問事項です。

どのような調査票を使用すればいいかわからない場合は、厚生労働省が配布している簡易調査票を使用しましょう。記入された調査票は実施者が回収し、労働者と実施者以外の目に触れないよう注意します。

事業者などその他の第三者による閲覧や、事業者が労働者に対し結果の開示の強要も行ってはいけません。

2.医師による面接指導の実施

ストレスチェック結果を評価し高ストレス者と選定され、実施者より面談指導を受ける必要があると認められた場合、医師による面談指導を実施します。

ここでの注意点として、面談指導を受けるかどうかはあくまでも該当する本人の選択となります。そのため、面談指導の申出の強要や、申出を行わない労働者へ不利益取扱いが行われないよう留意しましょう。

また高ストレスであり面談指導を勧めたとしても、面談指導を希望しない労働者もいる可能性も考えられます。そのため職場においては産業医やカウンセラーに気軽に相談できる体制を用意するなど、高ストレス者を放置しない環境作りへの取り組みも重要です。

3.集団分析

実施者は、個々のストレスチェック結果に対し集団ごとに集計・分析を行います。職場や部署単位での集計・分析によって、職場ごとの健康リスクを把握でき、職場環境改善に向けた課題解決のきっかけとなることを目的としています。

こういった集団分析は義務ではなく努力義務と定められています。しかしながら集団分析によって職場のストレス低減に大きく近づけるため、ストレスチェックを実施した際にはできるだけ集団分析も併せて行うと良いでしょう。

関連記事:組織診断ツールってどう選べばいいの?見極め方法や導入事例の紹介 – lafool mindfulness

2. ストレスチェック集団分析を導入するメリット

ストレスチェックを実施した際に集団分析を行うことで、職場環境改善を目指した課題が明確になるメリットがあります。具体的には以下2点が挙げられます。

メンタルヘルス不調を未然に防止できる

ストレスチェック集団分析を導入することで、労働者がメンタルヘルス不調を起こさないよう未然に防ぐ取り組みを行えるようになります。厚生労働省が解説する手法によって集団分析を行うと、標準集団と比較した自社における健康リスクの判定が可能です。

そのため、現時点では高ストレスではなかったとしても、リスクが高い部署が明確になり対策を講じることで、メンタルヘルス不調が起きる前の防止につながります。集団分析によって、ストレスチェックの目的の1つであるメンタルヘルス不調の未然の防止を達成できる可能性が高まります。

職場のストレス問題を可視化できる

集団分析の結果によって職場ごとの問題が可視化されるため、企業は具体的な対策を検討することができます。

具体的には、ある部署では他部署と比べ業務量が労働者に大きな負担であるといった判明や、ある部署では高ストレスの原因として人間関係が大きく関与している可能性があるという気づきなどが得られます。

集団分析を行うことで、労働者が抱えるストレスの原因が職場環境にあり、その細かな要因も把握できることによって、職場環境改善に向けた対策の実施につながるでしょう。

3. ストレスチェック集団分析の評価方法・活用方法

集団分析には、いくつか方法があります。

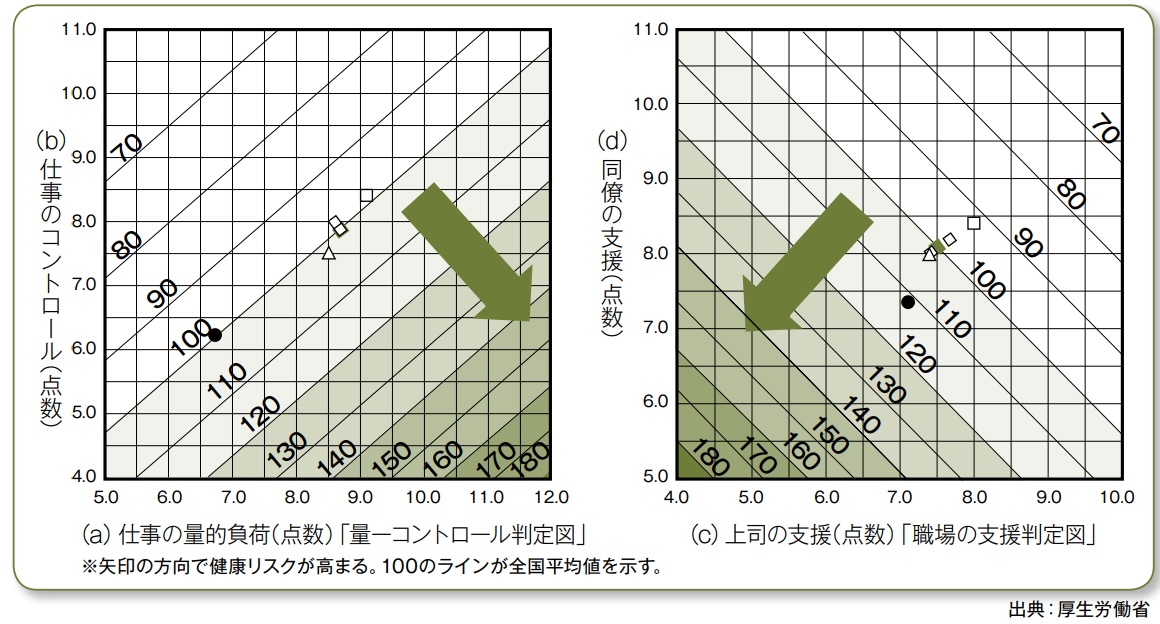

たとえば、「仕事のストレス判定図」を用いる方法です。仕事のストレス判定図は、「量ーコントロール判定図」と「職場の支援判定図」で成り立っています。

出典:労働衛生対策の基本㊶ 「ストレスチェックの集団分析とその対応」産業保健 21 2024.10 第118号より

仕事のストレス判定図を使って従業員のストレスの原因を特定し、ストレス緩和の対策に活かせるよう、2つの図の見方と活用方法を解説します。

量ーコントロール判定図

量・コントロール判定図は、左上の図のことで、仕事量と、裁量権・自由度が原因でどの程度ストレスを感じるか表すものです。

縦軸は仕事のコントロール、横軸は仕事の量的負荷の点数が分かります。

2つの点数が交わる箇所を点で示します。点が右下に行くほどストレスが高く、左上に行くほど低いことを意味します。

右下に行くのは、仕事量が多く、自分ではコントロールが難しい状態を表します。

左上であれば、自分でやり方を決められるなど裁量権があり、仕事量をコントロールできていると考えられます。

量ーコントロール判定図の活用方法

業務分担や進め方を見直す、人材を増やす、スキルアップ支援などの実施のきっかけになります。量ーコントロール判定図でストレスが高いと判定されるのは、「仕事量が多過ぎる」「裁量権がない」「チームの進捗を把握できるシステムがない」「人員が足りない」「適性のある仕事を任せていない」などが原因と考えられるためです。

職場の支援判定図

職場の支援判定図は右上の図のように、上司・同僚からどれくらいサポートを得られていると感じるかを表したものです。

縦軸は同僚からの支援、横軸は上司からの支援を受けられていると感じる程度が点数になります。

量ーコントロール判定図同様、2つの点数が交わった箇所を点で示します。

ストレスが高いほど左下、低いほど右上に点が位置します。左下に行くほど、上司や同僚からの協力が得られていないと感じていると言えます。右上に行くほど、協力体制ができているでしょう。

職場の支援判定図の活用方法

「コミュニケーションを増やす取り組み」「マネジメント層の研修」などを実施するようになるでしょう。

点数が低い原因は、他部署と関わる機会が少ない、要するに社内コミュニケーションが少ないことや、上司がマネジメントに必要なスキルが不足していることなどが挙げられるためです。

4. ストレスチェックの集団分析において外せない「総合健康リスク」

仕事のストレス判定図の点数から、心身の状態が悪化するリスクの高さが分かります。

リスクは、「健康リスク(A)」「健康リスク(B)」と、2つの健康リスクから計算できる「総合健康リスク」から判断できます。

ストレスチェックの集団分析において、「総合健康リスク」は実に重要なポイントとなるため、注意が必要です。

「総合健康リスク」

仕事で従業員の健康が脅かされるリスクの高さを数値化したものです。

平均は100点で、数値が高いほど心身に不調が起きる可能性が高いです。

総合健康リスクは、下記のように計算します。

総合健康リスク=健康リスク(A)×健康リスク(B)÷100

何かしらの対策が必要とされるのは、120点以上であり、ストレスの原因を洗い出し、ストレスを減らすための対策が必要になります。たとえば、労働時間がストレスの原因なら、業務の進め方や分担を変えるなどです。

また、150点以上は、心身に不調が表れていると疑われます。カウンセリングや医師からの指導を受ける、福利厚生を整えて休暇をとりやすくするなどが求められます。

5. 従業員のエンゲージメントを可視化するツール「ラフールサーベイ」

「ラフールサーベイ」は、従業員の状態の可視化に役立つツールです。従来の社内アンケートなどでは見えにくいメンタル・フィジカル・エンゲージメントなどを可視化することで、社員が安心して働ける環境づくりのお手伝いをします。

ラフールネス指数による可視化

「ラフールサーベイ」では、組織と個人の”健康度合い”から算出した独自のラフールネス指数を用いて、これまで数値として表せなかった企業の”健康度合い”を可視化できます。また、他社比較や時系列比較が可能であるため、全体における企業の位置や変化を把握することも可能です。独自の指数によって”健康度合い”を見える化して、効率良く目指すべき姿を捉えられます。

直感的に課題がわかる分析結果

「ラフールサーベイ」の分析結果は、グラフや数値で確認できます。データは部署や男女別に表示できるため、細分化された項目とのクロス分析も可能です。一目でリスクを把握できることから、課題を特定する手間も省けるでしょう。

課題解決の一助となる自動対策リコメンド

「ラフールサーベイ」の分析結果には、対策案としてフィードバックコメントが表示されます。良い点や悪い点を抽出した対策コメントは、見えてきた課題を特定する手助けになるでしょう。

154項目の質問項目で多角的に調査

「ラフールサーベイ」で従業員が答える質問項目は全部で154項目。厚生労働省が推奨する57項目に加え、独自に約97項目のアンケートを盛り込んでいます。独自の項目は18万人以上のメンタルヘルスデータをベースに専門家の知見を取り入れているため、多角的な調査結果を生み出します。従来のストレスチェックでは見つけられなかったリスクや課題の抽出に寄与します。

社員が安心して働ける環境づくりは、企業の成長・拡大のための土台となります。まずは、社員一人一人にとって居心地の良い職場を整え、人材の定着と組織改善につなげましょう。

7.まとめ

ストレスチェック制度は、集団分析を行うことによって効果的な職場環境改善を実現します。集団である部署や職場ごとに結果を集計し分析することで、問題点を把握でき、具体的な対策の検討が可能です。

ラフールサーベイでは厚生労働省が推奨する57項目に加え、独自に約84項目のアンケートを盛り込んでいます。独自の項目は18万人以上のメンタルヘルスデータをベースに専門家の知見を取り入れているため、多角的な調査結果を生み出します。そのため従来のストレスチェックでは見つけられなかったリスクや課題の抽出に寄与いたします。

サーベイツールをお探しの方は、ぜひラフールサーベイを検討してください。